| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |

| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |

L'encasernement

|

L’école ouvrait ses portes à la mi-octobre; j’étais convoqué à l’armée le 21. J’avais quelques jours de récupération, hérités de mon stage à Saint-Marcel. Je les ai ajoutés à mes vacances, attendant sans grand enthousiasme le jour de l’encasernement.

Je savais que le premier acte de la vie militaire serait le passage chez le coiffeur. Devrais-je plutôt dire «chez le tondeur»? Quoi qu’il en soit, j’avais pris les devants. Avant de rejoindre la base, j’étais passé chez le tiffeur de la rue Girodet, près de la gare, et, pour la première fois depuis mon adolescence, j’avais fait raboter ma tignasse. Pas plus de trois centimètres – c’est ce que disait mon ancien matelot de père. Je savais que ce n’était pas encore suffisant, mais vogue la galère. C’est sûr, je n’échapperais pas à la tondeuse, mais, au moins, le carnage me serait évité.

J’étais de ceux qui pensaient que le service militaire n’était pas plus utile que la bombinette atomique du grand Charles. Si les bolcheviques se fâchaient et que les Américains ripostaient, ou vice-versa, il ne nous resterait plus qu’à compter les morceaux. La crise des missiles de Cuba, quelques années auparavant, avait marqué les esprits. Son souvenir continuait de faire peser une angoisse sourde sur nos consciences. Au fond, nous mourions d’une trouille larvée. Si aujourd’hui nous avons appris à vivre avec, à l’époque, nous dansions le twist sur un volcan instable, pleinement conscients du danger. On avait tous écouté Bob Dylan. Sa philosophie sur Dieu aux côtés des soldats était aussi la nôtre:

Aucune langue ne peut le dire,

J’ai la tête pleine de mots

Qui me disent, en tombant par terre,

Que si Dieu est à notre côté,

Il arrêtera la prochaine guerre.

C’était vraiment notre conviction. Si la guerre éclatait, avec nos petits uniformes, nos petits casques lourds et nos petites rations, nous serions grillés d’avance. Au barbecue les pious-pious! Quelques cendres dispersées par une tempête nucléaire, voilà tout ce qui resterait de nous.

Pour autant, je ne me suis pas rendu à la base aérienne pénardement et les mains dans les poches. Bien sûr, je traînais des pieds. Mais treize mois à tirer, ce n’était pas la guillotine, après tout. J’étais du contingent 69/5, redouté des sous-offs, car composé de sursitaires. Pas plus forts en gueule que les autres, mais adeptes de contestations subtiles et interminables. Pire encore, nous étions les premiers sursitaires après mai 68, dans un pays encore bouillonnant. La Sorbonne et Assas refusaient de se calmer. Les «Katangais» tenaient tête et les maoïstes brandissaient le Petit Livre rouge que bien peu avaient lu.

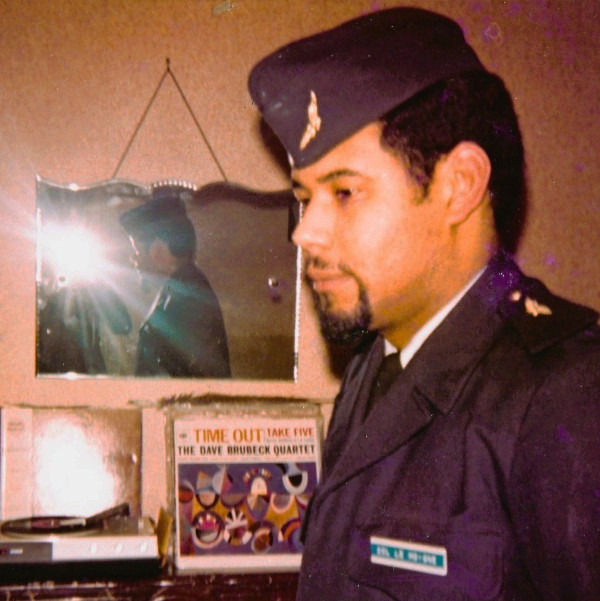

À la BA 123, la tradition était bonnasse. Ici, ce n’était pas la biffe. On faisait le boulot et ensuite, et seulement ensuite, on jouait aux militaires. Le jour J, on m’a remis un paquetage: trois couvertures de laine grise, deux draps, un traversin, un blouson, un pantalon bleu sombre, un calot assorti, une chemise bleu ciel, une cravate noire, sans oublier les croquenots à cirer jusque sur leurs semelles, les guêtres blanches pour les défilés, l’insigne avec les ailes symboliques et un badge à mon nom. En deux coups de cuillère à pot, j’étais devenu le deuxième classe Goavec, affecté au GERMAS, le Groupement d’Entretien et de Réparation du Matériel Spécialisé.

J’entends déjà les grincements de dents. Quoi? Ce type insinue que notre armée de l’air ne serait composée que de Charlots portant l’uniforme de manière désinvolte, ignorant totalement l’esprit de corps? Nenni! Nenni! Le sens du devoir – et c’est l’avis d’un ancien demi-réfractaire – n’est en aucune façon réservé aux gueules de Viking ou aux museaux de gladiateur. Tout le monde n’appartient pas aux commandos de l’air. Une base aérienne, c’est un ensemble de microcosmes. Le mien, celui que je devais intégrer, c’était celui des braves types devenus militaires parce qu’il faut bien bouffer, mais qui respectent l’uniforme tout autant que les autres.

Moi, je n’étais pas là non plus pour leur cirer les bottes. Ils le savaient, et le service militaire, devenu «service national», ne changeait pas grand-chose.

Par exemple, la chambrée n'avait pas évolué. Elle restait inchangée depuis l'époque de nos aînés: des armoires métalliques impeccablement alignées délimitaient des espaces individuels avec des lits en fer. Combien? Je ne sais plus, peut-être une vingtaine. Devant chaque lit, un conscrit se tenait au garde-à-vous, tandis que, devant la porte à deux battants, le caporal de chambrée attendait l’adjudant de service.

— Revue de paquetage!

On ouvrait les armoires.

Alors, précédant le caporal qui n’en menait pas large, l’adjudant, épaulettes en avant, passait un doigt méticuleux sur le haut des armoires dans l’espoir d’y trouver quelques grains de poussière. Il ne nous impressionnait pas plus que ça, mais, tout de même, nos futures permissions dépendaient de son humeur matinale. Aussi, chacun, figé au bout de son pageot au carré, les draps roulés en X, avec les godasses cirées posées semelle en l’air.

En général, il partait sans un mot, laissant la menace en suspens. Mais il arrivait aussi qu’avant de saluer le caporal, qui commençait à respirer plus librement, il se fendait, sur un ton mi-figue, mi-raisin, d’une phrase équivoque:

— Si jamais vous oubliez que vous êtes à l’armée, comptez sur moi pour vous le rappeler.

— Garde-à-vous!

Roulement de talons claqués.

— Repos.

©José Le Moigne

Chemin de la mangrove 5

L’effacement

5 mai 1973

*