| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |

| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |

|

Esthétique et influence amérindiennes par Thierry L’Étang

Jean-Michel Boulangé – Guerrier caraïbe,

|

I. La peinture chez les Amérindiens

S’il existait probablement une expression picturale diversifiée chez les populations de pêcheurs-collecteurs résidant en Martinique il y a quelque 4 000 ans, le peu de données aujourd’hui disponibles sur cette période archaïque nous engage à attendre le Ve siècle avant j.c. et l’arrivée aux Petites Antilles de populations d’horticulteurs potiers de langue arawak, pour avoir une idée plus concrète des prémices de l’art précolombien de notre région.

L’archéologie témoigne en effet pour cette date, de la brusque irruption dans nos îles d’un art accompli de la céramique, qui, né il y a 4 500 ans dans la vallée du Moyen-Orénoque (Venezuela), se serait étendu jusqu’à l’embouchure du grand fleuve aux environs du premier millénaire avant j.c. Passés d’île en île, ces premiers potiers porteurs de la tradition huécane de la grande série saladoïde, caractérisent leurs céramiques (observées dans les îles du nord des Petites Antilles) par l’usage exceptionnel d’une peinture rouge (oxyde de fer) ou blanche (kaolinite), qui n’est utilisée que pour souligner les incisions opérées avant cuisson et qui est retrouvée à l’intérieur des traits gravés, sans jamais être étalée en surface.

À cette première vague aux contours encore mal définis, semble succéder l’influence généralisée des porteurs de la tradition saladoïde cédrosane, qui, tout en incluant les apports antérieurs, constitueront le socle canonique de l’art précolombien des Petites Antilles. Installés sur les côtes fertiles du Nord-Atlantique de Martinique aux alentours de l’ère chrétienne, leur art céramique utilise la peinture comme technique décorative dominante. Rouge, blanc et noir (bitume) déclinés en décors, bandes ou motifs monochromes (rouge), bichromes (blanc sur rouge) ou trichromes, associés ou superposés, sont parfois combinés aux traits incisés et aux formes modelées.

|

|

Détail d'un fragment de vase, décor blanc sur rouge, H: 14,5 cm, l: 20 cm, Vivé Lorrain, Saladoïde ancien, I-IVe siècle, dépot du S.R.A., Martinique. |

Détail d'une coupe à pied, décor bichrome blanc sur rouge, H: 15,5 cm, l: 29 cm, Vivé Lorrain, Saladoïde ancien, I-IVe siècle, dépot du S.R.A., Martinique. |

Répondant à des thèmes ornementaux et à des lois de composition demeurant quasiment inchangées durant plus d’un millier d’années, cet art saladoïde ancien utilise pour ses décors peints, des symétries complexes où l’on retrouve de façon récurrente des motifs stylisés de grenouilles, tortues ou chauves-souris frugivores, qui semblent être au cœur de son propos symbolique et esthétique, quel que soit le support utilisé. Ornementations peintes comme modelés zoomorphes évoquent ainsi un univers mythique encore fortement tributaire de ses origines continentales.

|

|

Détail d'un gulot de bouteille, décor trichrome, H: 4 cm, Diam. 3,7 cm, Moulin L'Étang, Basse-Pointe, Saladoïde ancien, IVe siècle, dépot du S.R.A., Martinique. |

Détail d'un fragment de vase à ouicou, décor incisé, rouge et blanc, H et I: 11 cm, Dizac, Diamant, IV-VIIIe siècle, dépot du S.R.A., Martinique. |

Au milieu du ive siècle après j.c., des changements stylistiques sur fond saladoïde sont alors observés. Qualifié de «baroque», le saladoïde modifié se distingue par des décorations modelées et incisées très élaborées, souvent accompagnées de peintures polychromes (site de Dizac). Les spécialistes y détectent une influence directe et renouvelée de la série barrancoïde s’étant développée dans la région du Bas-Orénoque dès le viie siècle avant j.c.

Détail d'un fragment de vase fermé, blanc sur rouge, orange, H: 10 cm, Dizac, IV-VIIIe siècle, dépot du S.R.A., Martinique.

À partir du VIIe siècle après j.c., les céramiques produites perdent une partie de leur polychromie. Les décorations se simplifient, le blanc sur rouge disparaît peu à peu, tandis qu’adornos ou modelés se font plus rares sur des vases enduits de rouge et décorés de motifs incisés en volutes et de lignes croisées qui semblent se substituer peu à peu aux décors peints. Sur certains sites (L’Espérance), on constate l’enduit fréquent de l’intérieur des pièces avec une épaisse peinture noire. À mesure de la constitution de sociétés insulaires de plus en plus hiérarchisées, la belle homogénéité stylistique saladoïde pan-insulaire observée au cours des siècles précédents, semble voler en éclats pour se morceler en nouvelles séries: ostionoïde pour les Grandes Antilles, troumassoïde pour les Petites Antilles1.

Plus qu’une simple régression, cette floraison de styles régionaux est la marque d’une véritable insularisation des hommes et des cultures. Elle indique l’émergence d’une esthétique proprement antillaise, désormais distincte de celles du continent, dont l’art des îles n’était jusqu’alors qu’un prolongement ou un département.

Au troumassée succède, au Xe siècle de notre ère, la période suazey dite troumassoïde suazane, où l’on constate le déclin achevé du bel art décoratif saladoïde. Certaines poteries aux surfaces crues, irrégulières, grattées ou «scratchées», sont devenues épaisses et de moindre qualité, tandis que d’autres, polies et plus fines, sont enduites d’un engobe rouge et décorées de peintures linéaires ou de traits incisés en parallèles, cercles, vagues et volutes. Quelques lignes ou spirales peintes en noir semblent parfois rappeler le savoir-décorer des ancêtres de Terre Ferme. Incisions et modelés s’imprègnent alors de l’influence artistique rayonnante (exempte de décors peints) des chefferies ou caciquats taino-arawak établis à Porto Rico, à L’Espagnole ainsi que dans les îles du nord des Petites Antilles. Contrairement à l’expression saladoïde ancienne, qui semblait privilégier l’évocation de la faune, l’art suazey fait désormais amplement place aux représentations humaines ou anthropomorphes, qui, sous forme d’anses modelées (adornos) ou de statuettes féminines, s’affirment comme trait récurrent de leurs considérations esthétiques.

Moins d’un siècle, voir moins d’un demi-siècle avant Colomb, la sous-série troumassoïde suazane (1000-1400 après j.c.) s’interrompt brusquement. L’archéologie des Petites Antilles est muette sur les 2 ou 3 générations précédant l’arrivée du Gênois, et la résolution de cette énigme demeure un de ses enjeux majeurs.

Longtemps considérée comme de facture caraïbe insulaire, la poterie suazey retrouvée en fouille, jugée de mauvaise qualité, grossière ou fruste pour son indigence en décors peints, ne reflète nullement les quelques descriptions de la céramique kalinago qui nous sont parvenues:

«plusieurs sortes de vases et de vaisseaux, propres à servir à boire et à manger, qui sont polis, peints et enjolivés de mille grotesques et enluminures agréables à la vue (de Rochefort, 1658, p. 452). Nos gens font état de ces petits vaisseaux, parce qu’ils ne se cassent pas si aisément que nos pots de terre.» (Idem, p. 436).

«quelques-uns faits par les Indiens, très grands, très beaux et très fins» (ansom C8 B1, Relation, f° 52).

L’application d’un vernis de résine de gommier blanc (Dacryodes excelsa) ou de courbaril (Hymenea courbaril) semblait être pratiquée par les Caraïbes, dont la céramique (comme nombre d’activités artistiques) était avant tout un art de femme:

«c’est là l’occupation des femmes, les hommes n’en approchent point. Elles font et peignent aussi ces sortes de vases qui sont si curieux.» (Caillé de Castres, 2002, p.116).

Remarqués dès les premières décennies du xvie siècle comme entretenant de puissants liens socio-politiques avec les insulaires, les Kalina continentaux produisaient une céramique qui ne semble pas en reste. Jugée belle, elle est décrite comme décorée au rouge de chica (Arrabidaea chica) et vernissée à l’intérieur de résine de chimiri (Hymenea courbaril)2.

Décrits au xixe siècle comme les meilleurs céramistes du littoral des Guyanes, les Kalina échangeaient une partie de leur production avec leurs voisins Lokono (véritables Arawak) qui la jugeaient supérieure à la leur3.

Pétroglyphes

L’identification de traces de colorants retrouvées sur quelques pétroglyphes de République Dominicaine, de Saint-Kitts (rouge) ou de Marie-Galante (noir), laisse suggérer que certaines gravures rupestres pourraient avoir été entièrement ou partiellement peintes lors de leur élaboration. Deux ensembles de gravures sont répertoriés en Martinique, celui de Montravail (Sainte-luce) et celui du Galion (Trinité). La plupart des pétroglyphes des Petites Antilles sont estimés avoir été gravés entre le IVe et le VIIIe siècle après j.c.

|

|

Pictographies taïno, Los Haïtises, République Dominicaine. |

Pétroglyphe, Saint-Kitts. |

Couleurs

Le père Breton ne reconnaît que quatre couleurs désignées par les Caraïbes insulaires: «les Sauvages n’ont des noms que pour quatre couleurs, jaune et rouge, blanc et noir.» Cependant, s’il précise que le terme utilisé pour le bleu est également celui désignant le noir, il enregistre le vocable lanati signifiant bleu ou pers, c'est-à-dire une couleur intermédiaire entre le bleu et le vert4.

La même confusion entre vert et bleu se reconnaît chez les Kalina, dont la langue ne désigne que cinq couleurs: «Le vert se rattache au bleu, le brun au rouge» (Ahlbrinck, 1956, p. 229).

Peintures corporelles

Décrits comme ne portant jamais de vêtements et ayant «autant honte d’estre vêtus que nous en aurions d’estre nuds»5, les Caraïbes ne considéraient pas moins comme «indécent de paraître en public avec sa peau naturelle.»6 Pour satisfaire à la décence, ils se faisaient quotidiennement enduire le corps de roucou (Bixa orellana), colorant auquel les autochtones des deux Amériques doivent leur surnom de «peaux-rouges». Elaborée à partir des graines mises à bouillir ou écrasées sur un mortier, la poudre de roucou était mêlée au charbon d’une burséracée aromatique dite bois de santal (Protium attenuatum), servant par ailleurs à fabriquer des flambeaux7.

L’huile utilisée pour diluer le roucou était tirée des noix de deux espèces de palmiers dites yataggê et huéche (Euterpe dominicana, Prestoea montana?), ainsi que des graines des fruits de l’arbre couaheu. Après avoir été cassées ou écalées sur une platine chaude, noix et graines étaient mises à pourrir puis réduites en pâte qui, exposée au soleil, fondait en huile.

La résine odorante du gommier blanc était parfois mêlée au roucou pour constituer sur les visages, de véritables «masques» épais d’un doigt qui rehaussaient la prestance de leurs porteurs lors des fêtes de boisson (ouicou).

|

|

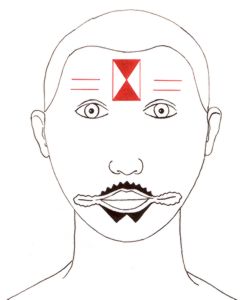

Sur le front, motif en forme de sablier dit Pipa Porupu: poitrine de Pipa, grosse grenouille du Surinam ayant sur la poitrine un os mince et plat en forme de sablier. (Dessin de Jean-Pierre Arsaye, d'après W. Ahlbrinck: Encyclopaedie der Karaïben, Amsterdam, 1931) |

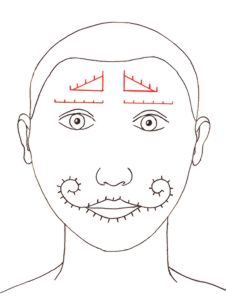

Les boucles dentées prenant naissance aux coins de la bouche sont appelées Sipiridi Andikërë: queue de scorpion. (Dessin de Jean-Pierre Arsaye, d'après W. Ahlbrinck: Encyclopaedie der Karaïben, Amsterdam, 1931) |

Certains animaux domestiques ou semi-domestiques, comme chiens ou pélicans, étaient également passés au roucou afin, semble t-il, d’affûter leur qualités de chasseurs ou de pêcheurs.

Indélébile neuf jours durant, le jus des fruits du génipayer (Genipa americana) fournissait un colorant noir fort usité des insulaires, qui était conservé dans de petites calebasses.

Un autre colorant noir dénommé coina, utilisé pour les peintures faciales, était tiré de la suie de la résine du gommier blanc recueillie sous les canaris. À défaut, les Caraïbes utilisaient celle du bois de santal ainsi que celle du bwa chandel (Amyris odorifera).

Le maquillage complet d’un Caraïbe se rendant à une fête de boisson était une opération longue qui pouvait durer douze heures. Une grande variété de motifs et de combinaisons a pu être notée.

«Elles écartent un peu leurs doigts rougis et les appliquent sur leurs faces dont les traits les défigurent si bien qu’on a de la peine à les reconnaître. Ils trempent un pinceau dedans (noir coina) et appliquent des traits forts délicats au-dessus des sourcils, le long des paupières; lesautres se font des moustaches à l’espagnole qui se retroussent sur les joues et font une infinité de tours et de contours, et mille autres figures» (b.f-c, p. 85, 149).

«Quelquefois ils peignent tout leur corps de raies noires» (du Tertre, t. 2, p. 400).

«(Ils)font des traits noirs à l’entour des yeux, sur le nez et au-dessus d’icelui comme des moustaches, et sur le menton comme de la barbe. D’autres se noircissent tout le bas ou haut du visage, comme s’ils portaient un demi-masque. Quand au reste du corps, s’il n’est peint de rouge, ils y font tout du long des raies rouges comme un habit qui est tout chamarré de passement. D’autres se noircissent tout à fait avec le susdit janippa, depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête» (Moreau, 1987, p. 138-9).

Des motifs particuliers semblaient caractériser le sexe, la classe d’âge comme le rang social des maquillés.

«Elles se roucouent et se noircissent aussi le corps, et se font dessus leur front une manière de bandeau qui vient en pointe sur le nez, et autour des yeux des petits cernes noirs qui en relèvent et rehaussent l’éclat. Elles prennent plaisir à enjoliver leurs enfants de cette couleur, avec des petits pinceaux de leurs cheveux. Les vieillards se font seulement appliquer les quatre doigts et le poulce, depuis la teste jusqu’aux pieds ; les jeunes gens cherchent un peu plus de façon, ils se barbouillent le visage et se font des moustaches à l’espagnol, des balafres et des bigarrures sur les joues, et depuis le front jusqu’aux oreilles, se frottant aussi le tour de bouche et le bout du nez de roucou ; ils se pochent un œil de noir et l’autre de rouge» (De la Borde, Relation, p. 30-32).

De nombreux tampons corporels en terre cuite, reprenant certains motifs peints ou gravés sur poteries, comme ceux de la grenouille ou du labyrinthe, ont été retrouvés par les archéologues.

Après avoir été maquillés à l’occasion de divers rites de passage ou initiations, les Kalinago étaient scarifiés à l’aide d’un stylet composé d’une dent d’agouti aiguisée. La peau des jeunes filles, des femmes ou des enfants était ainsi incisée de motifs en losanges tandis que celle des adolescents et des hommes adultes l’était en lignes.

Le vocabulaire recueilli par le père Breton établit un rapport d’identité entre les peintures faciales et les regards particuliers qu’un Caraïbe pouvait adresser à une femme pour lui signifier son désir amoureux. Autrement dit, ces peintures étaient pour le Caraïbe l’équivalent de ce qu’aujourd’hui le créole appelle zié dou, et donc susceptibles d’un rapport de charme, d’attraction ou de séduction. «Ichoüatoni sont regards amoureux, sont aussi les fards qu’ils appliquent sur leurs visages» (b.f-c, p. 144). «Kichoüacati touago, il donne à connaître par les signes qu’il fait des yeux qu’il est épris de son amour» (b.f-c, p. 363).

Si le chamane était maquillé afin que les bons esprits lui trouvent du charme et accourent à sa prière, le malade évitait toute parure, s’abstenant ainsi d’attirer les contraires.

Calebasses et vanneries

Tirés des fruits du calebassier (Crescentia cujete) mais également de ceux d’une cucurbitacée dite gourde, lonj ou kalbas zeb (Lagenaria sicreria), couis et calebasses, de fonctions et de volumes divers, étaient décorés par les femmes. Et si certaines pièces contenant de la bière de racines étaient simplement teintées au roucou, d’autres étaient décorées de motifs noirs sur fond rouge. Afin d’empêcher que sous l’action des liquides leurs couleurs ne déteignent, il est probable que les calebasses décorées pouvaient être vernies comme l’étaient celles des Galibi.

Coupe à boire en forme de demi-calebasse, engobe rouge, H: 5 cm, L: 23,5 cm, l: 11 cm, Dizac, Diamant, Saladoïde moyen ou modifié, IV-VIIIe, dépôt du S.R.A., Martinique.

Lors des travaux de vannerie pratiqués par les hommes, les tiges d’arouman (Ischnosiphon arouma) étaient également teintes en rouge et en noir. Si le noir utilisé semble provenir de la suie de gommier blanc, le rouge était tiré de roucou non mêlé d’huile de palme, appliqué sur les tiges avant qu’elles ne soient fendues. Après teinture, elles étaient passées à plusieurs reprises au jus de l’aubier de l’arbre comati, qui, une fois sec, les couvrait et protégeait d’un vernis luisant et tenace qui les rendait lavables. Une fois les tiges fendues en paille, elles étaient tressées en divers motifs géométriques, voire zoomorphes ou anthropomorphes.

Pirogues

Dès leur arrivée aux Grandes Antilles, les Espagnols constatèrent que les grandes pirogues ou kanoa des caciques les plus importants étaient peintes et ornées avec soin.

«Chaque cacique en a une remarquable qui a comme une nef, la poupe, la proue et tout l’avant orné d’entrelacs de grande beauté (Jamaïque)» («Lettre aux rois catholiques», 26-2-1495, C. Colomb, 1992, p. 308).

Les pirogues de guerre ou kanawa des Kalinago des Petites Antilles et des Kalina de Terre Ferme, étaient enduites en totalité ou en partie d’un pigment rouge identifié comme du roucou chez les continentaux, alors que les insulaires utilisaient pour peindre l’arrière de leurs embarcations, une terre rouge chargée d’oxyde de fer mêlée à l’huile de palme, désignée comme étant la fiente du serpent primordial de leur mythologie, nommé par ailleurs Akayouman8.

La croyance en un grand serpent à l’origine de toutes les couleurs, et dont l’arc-en-ciel est le double ou l’un des avatars, est un lieu commun de nombreux mythes indigènes des Guyanes et du Venezuela. Il est probable que les Caraïbes conféraient à ce rouge «excrémentiel» les mêmes vertus protectrices ou propitiatoires qu’ils accordaient au roucou dont ils s’enduisaient le corps. Des figures peintes et sculptées étaient également visibles à l’avant comme à l’arrière des grandes pirogues de guerre. Labat décrit en guise de figure de proue, « une tête de marmouset en relief très mal faite, mais en échange bien barbouillée de blanc, de noir et de rouge.»9

Décrites par certains auteurs comme des représentations de mabouya (mauvais esprits) destinées à effrayer leurs ennemis, ces mêmes figures, constatées sur les pirogues des Grandes Antilles, étaient décrites par d’autres comme illustrant des chemin ou cémi (bons esprits), censés protéger les occupants des embarcations des forces adverses et du mauvais sort.

II. Traces amérindiennes chez quelques peintres de Martinique

Restitution

Né au sein d’une humble famille de neuf enfants du Marigot, d’un père pêcheur et d’une mère cultivatrice, le petit Victor Anicet, qui a huit ans quand décède son père, est recueilli par François de Reynal, responsable de l’Habitation du Haumont. Le béké, soucieux de son éducation, a pour ami le Révérend Père Pinchon, qui profite des grandes-vacances d’après-guerre pour explorer les sites précolombiens du Nord-Atlantique. Chargé de l’accompagner, le gamin le suit dans tous ses déplacements, d’abord persuadé qu’il cherche de l’or. L’Adoration, La Marie, La Baignoire, Bò Lorrain, de traces en ravines, le prêtre lui apprend à reconnaître les tessons qu’il sort de terre. Plus tard, à Paris, étudiant à l’École des Métiers d’Art (section céramique), c’est encore le naturaliste qui, à distance, le conseille pour son mémoire, avant qu’il ne sorte major de sa promotion (1961).

Vase en forme de pied, décor noir sur rouge, H: 6 cm, L: 27 cm, l: 17 cm, Moule, Guadeloupe, saladoïde ancien, coll. Pinchon, S.M., Région Martinique.

1967, l’année du retour d’Anicet, est aussi celle du départ de Bertin Nivor. En visite au Musée de l’Homme, le Martiniquais a du mal à revenir de sa surprise quand, à sa demande, le guide lui indique deux ou trois morceaux de terre cuite, seuls éléments exhibés par l’institution sur la préhistoire de son île. Se sentant floué, l’étudiant manifeste dès lors, une recherche quasi obsessionnelle d’informations, butinées de bibliothèques en expositions, de musées en discussions, jusqu’à sa rencontre avec Niob Xando. La Brésilienne, qui expose dans une galerie de L’Île Saint-Louis après avoir vécu parmi les Indiens d’Amazonie, lui apporte alors certaines des réponses qui détermineront, à partir de 1969, l’essentiel de ses productions.

S’il leur faut indiquer un repère quant à l’expression picturale de leur imprégnation amérindienne, Anicet et Nivor évoquent sans hésiter l’année 1984, date de création du groupe Fwomajé. Tâche qu’ils se sont alors assignés avec les autres membres du groupe: relativiser l’opposition dualiste Europe/Afrique en réintroduisant l’autochtone et en explorant l’antériorité insulaire, là où l’opinion générale en est encore à concevoir une culture créole édifiée sur une table rase, sans antiquité et sans relation avec les trois ou quatre millénaires qui la précèdent. Ils partagent alors ce qui semble être le maître mot de leurs propositions picturales: Restitution (tiramali en caraïbe insulaire). Restituer ces lignes épurées allant à l’essentiel, si caractéristiques des Amériques précolombiennes, restituer la spiritualité et la fierté caraïbes, restituer au Martiniquais une partie de ce dont il hérite et qui le construit.

Victor Anicet – Invocation amérindienne n° 3

1989, Acrylique sur toile, 200 x 100 cm.

Comme des signes posés pêle-mêle sur la table sacrificielle d’un fantasmagorique autel cannibale, Anicet invoque un maelström d’adornos, de cémis et d’acrylique scarifiée au derme de la toile. Un quimbois manifeste au carrefour de l’oubli, une re-citation de cris noyés d’ouragans et de mort qu’épellent visages renversés et lignes brisées dans la maraka de son crâne. Piayer le temps, la tragédie des siècles, l’échine courbée, l’histoire non-dite; piayer la médiocrité assassine avec des couleurs délayées à la sueur de fromager, doigts et gros orteil enfoncés dans la terre brune. Et le grand Victor, 434 années après déglutition de l’évêque Sardine, avec dans la bouche trois graines de cachiman (préalablement exposées au «serein» de pleine lune), entonne ici comme une mélopée. Avec ses mains de pétrisseur d’un secret dérobé aux femmes, il redit toutes les gestes depuis Akayouman, et nous redit encore que le grand-père-serpent est toujours là, simplement assoupi derrière ces brisures, cet archipel de formes recréées. Et ces couleurs qu’il étale ne sont que la fiente du boa arc-en-ciel, guide et protecteur de nos anciens chamanes, ressuscitateur de bwayes aux os brisés. Il sait intuitivement, depuis son initiation précoce par un savant curé amateur d’antiquités païennes, que seul le souvenir de ses fils peut manquer au Vaillant. Et le voilà nu devant l’autel des ancêtres, yeux frottés de piment fort, mains ouvertes sur les reliques rassemblées depuis La Haumont par une vie de tâtonnement patient. Il les a soigneusement posées dans une niche du fond de son crâne, mêlées à l’huile de ses pinceaux, et, depuis, pointe définitivement absent au registre de l’oubli.

Bertin Nivor – Pétroglyphur n° 22 (Chine)

2004, laque polyuréthane sur aluminium laqué, 80 x 60 cm.

Étudiant en Arts Appliqués, Nivor reçoit l’enseignement d’un vieux maître laqueur formé en Chine et au Japon quand, après une semaine de passion, il se voit contraint de s’inscrire dans un autre atelier, interrompant ainsi son initiation, avec en bouche le goût amer de la frustration. Entamant, en 1983, ses travaux sur la calebasse qu’il cherche à couvrir de lumière, ne disposant que d’un vernis d’ébénisterie sans épaisseur, il se rappelle soudain la laque et commence à utiliser les possibilités nouvelles du polyuréthane, appliqué de façon traditionnelle.

Contrairement à sa série Métaphormes (1969-1993), alliant couleurs prégnantes, lignes purifiées et formats verticaux lus de haut en bas, ses Pétroglyphur (our: lumière du feu en Mésopotamie) se décryptent en profondeur. Chevauchée de glyphes lumineux tirés d’andésites arawak ou canaques, ils s’entremêlent d’écriture bamoun et se lisent dans l’épaisseur archéologique de la laque déclinée en strates et palimpsestes. L’œil traverse alors ce scripturaire en tentures chinoises, énoncé par un plasticien qui fait siennes toutes les sacralités du monde.

José Clavot – Conte de la lune

2004, technique mixte sur toile, 60 x 45 cm.

«Ieréttê, ou yerettê, Colibri. Les Caraïbes feignent que la lune (qu’ils font passer pour un homme) vit autrefois une fille pendant son sommeil et l’engrossa, ce qui obligea sa mère à lui donner une personne pour veiller sur elle, qui le surprit, et le noircit pour le reconnaître, avec du génipa, qui sont ces tâches qui paraissent encore aujourd’hui dans cet astre (à ce qu’ils disent), l’enfant qui naquit de cette fille, fut nommé Hiali, et ils croient que c’est lui qui jeta les premiers fondements de la nation caraïbe. On choisit l’oiselet en question pour le porter à son père, ce qu’ayant fait avec beaucoup de fidélité, il eut pour récompense, une belle huppe sur la tête et diverses couleurs sur son plumage, pour le faire la merveille de la nature, et l’objet de nos admirations» (b.f-c ,1666).

Jean-Michel Boulangé – Réflexion caraïbe

2003, acrylique sur toile, 100 x 100 cm.

Quand ils le voient penché sur son volant, si habile sur le macadam parisien, aucun de ses passagers n’imagine que le chauffeur de leur bus-accordéon a l’esprit ailleurs. Il est en réflexion. Aîné d’une fratrie de sept enfants, Jean-Michel Boulangé part pour France en 1978, à l’âge d’effectuer son service militaire. Autodidacte, il confie avoir été accidentellement «saisi» par la question amérindienne, tout comme d’autres assurent tenir leur don de «séance» d’une brusque révélation nocturne. Des peintres comme des poètes sont ainsi nés de semblables saisissements. Et le voilà, depuis deux décennies, attentif à satisfaire l’esprit cannibale qui, depuis l’exil, le pousse à la dévoration de tout ce qu’il peut glaner sur l’antiquité des îles: signes, formes, symboles et échos de mythes originels. Profitant de cycliques et courts séjours sur son île natale, il se remplit d’elle et repart enflé du pays auquel il voue un attachement sans bornes. Face à la toile, l’homme travaille sans croquis, et, comme un chamane des couleurs, met en place un rituel qui fait émerger ce qui lui vient de l’intérieur. L’art, dit Monchoachi, «est l’avènement de la figure de l’envers, et l’artiste est celui qui amène-venir dans l’apparence ce qui est à couvert.» Boulangé est de ceux qui pétrissent ce mennen-vini-là. «La Caraïbe, poursuit le poète, est une atopie, une proclamation, elle est le lieu d’une déclosion.» Cette terre-là, Boulangé y accède depuis la cage de verre de son bus-accordéon, par simple réflexion, par simple flexion en son dedans.

De gauche à droite: Cémi trigonolithe taino de type cabeza macorix, H: 15,5 cm, L: 25 cm, l: 10,8 cm, République dominicaine, X-XVe siècle, coll.privée. Trigonolithe, H: 5,5 cm, L: 11,3 cm, l: 4,1 cm, provenance indéterminée, coll. Pichon, S.M., Région Martinique. Trigonolithe, H: 2,8 cm, base: 4,2 cm, l: 1,8 cm, provenance indéterminée, coll. Pichon, S.M., Région Martinique.

Les cémi trigonolithes, ou pierre à trois pointes, apparaissent aux Petites Antilles aux alentours du IIIe siècle après j.c. Initialement fabriqués en coquillage puis en pierre, leur volume croît à travers les siècles et leurs formes deviennent de plus en plus élaborées, comme celles retrouvées aux XVe siècle chez les Taino des Grandes Antilles. L'arawak insulaire cémi (taino), ou chemin (kalinago), est un terme générique signifiant esprit, puissance, divinité, s'appliquant à des objets rituels de formes et matériaux divers.

René Louise – Pierres à trois pointes

2000, Acrylique sur métal, diamètre 30 cm

Ghislaine Ozier-Lafontaine – Faces et signes

1994, Technique mixte sur bois, 87 x 119 cm.

Thierry L’Étang

Notes

- La série troumassoïde apparaît elle-même subdivisée en plusieurs sous-séries : la sous-série troumassoïde marmorane, intéressant les îles localisées au nord de la Guadeloupe, et la sous-série troumassoïde troumassane (600-1000 après j.c.), retrouvée sur les îles de la moitié sud de l’arc des Petites Antilles.

- Gilij, 1965, t. 2, p. 258. Une fois cuites et décorées, les poteries étaient chauffées puis enduites de résine, qui en fondant et en durcissant les couvrait d’un vernis protecteur. Kalina et Lokono (Arawak) utilisaient également la résine de l’anacardier ou acajou à pomme et noix de cajou (Anacardium occidentale).

- Im Thurm, 1883, p. 272.

- «bleu, ils disent noir, ouliti» (p. 211) «pers, bleu, lanati» b.f-c, p. 286.

- De la Borde, 1684, p. 20.

- Description de Saint-Vincent, p. 52.

- Bwa lansan, bwa gom, gonmyé blan, bwa gra, bwa bles. Sa résine aux vertus magiques, utilisée comme vulnéraire, produit un excellent encens, toujours usité dans la fabrication des flambeaux par les actuels Caraïbes de la Dominique. Les Macushi mêlent à leurs colorants corporels (chica, génipa) la résine d’une sous-espèce cousine (Protium heptaphyllum) et en frottent la tête de leurs enfants pour les protéger des maladies comme des mauvais esprits.

- «Ils rougissent le derrier de leur piraugue d’une sorte de terre rouge, qu’ils disent estre la fiente d’une grosse couleuvre qu’ils appellent oloubera qui est dans une caverne effroyable » (Breton, 1978, p. 70). «Je ne sais si c’est une fable ou une vérité mais je sais pour certain et vous assure avoir vu une sorte d’excrément rouge comme de l’écarlate, qu’ils disaient être sorti de cette bête et je l’ai ramassé autour des lieux de cette montagne, où cette bête se promène. Cet excrément fait une très belle peinture et se détrempe bien avec de l’huile» (Pacifique de Provins, 1939, p. 40).

- R.P. Labat, 1972, t.1, p. 264: Marmouset: figurine ornementale grotesque; sculpture en forme de buste, de tête humaine, de tête de sphinx ou toute autre figure anthropomorphe ou animale ornant l’extrémité de chenets de fer ou de fonte; personnage dont on ne voit que la tête (blason).

Voyageant en juin 1767 de Martinique à Saint-Vincent avec un groupe de Caraïbes Noirs menés par le capitaine Tiboutou, Jean-Baptiste Leblond notait avoir «vu grossièrement gravées sur des planches d’assez vilaines figures appelées mabouillas, qu’ils placent ordinairement à la proue de leur pirogue, et d’autres moins hideuses qu’ils gravent à la poupe» (J.B. Leblond, 1813, p. 241).

Références bibliographiques

W. Ahlbrinck, Encyclopédie des caraïbes (1931), trad. Doude van Herwijnen, Paris, 1956.

Benoît Bérard, Les premières occupations agricoles de l’arc antillais, migration et insularité, le cas de l’occupation saladoïde ancienne de la Martinique, Oxford, bar International, Series 1299, 2004.

Ari Boomert, «The Cayo Complex of St-Vincent : Ethnohistorical and Archeological Aspects of the Island Carib Problem », Anthropologica 66, 1986.

b.f-c : Raymond Breton, Dictionnaire caraïbe-français (1665), Paris, ird-Karthala, 1999.

b.f-c : Raymond Breton, Dictionnaire françois-caraïbe, Auxerre, Gilles Bouquet, 1666.

Caillé de Castres, De wilde ou les sauvages caribes insulaires d’Amérique (1694), Fort-de-France, m.d.a.p., 2002.

Christophe Colomb, Œuvres complètes, Paris, La Découverte, 1992.

De la Borde, « Relation de l’origine, mœurs, coutumes religion, guerres et voyages des Caraïbes sauvages des isles Antilles de l’Amérique », Recueil de divers voyages, Veuve Antoine Cellier, 1674.

André Delpuech, Guadeloupe amérindienne, Paris, Monum, 2001.

Jean-Baptiste du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les Français (1667), Fort-de-France, Kolodziej, 1978.

Felipe Salvador Gilij, Ensayo de historia americana (1782), Caracas, banh n° 75, 1965.

E. F. Im Thurm, Among the indians of Guiana, London, Kegan Paul.

R.P. Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amérique (1742), Fort-de-France, Horizons caraïbes, 1972.

J.B. Leblond, Voyage aux Antilles et à l’Amérique méridionale commencé en 1767 et fini en 1782, Paris, A. Bertrand, 1813.

Jean-pierre Moreau, Un flibustier français dans la mer des Antilles en 1618-1620, Clamart, J-P. Moreau. éd. 1987.

Pierre Pelleprat, Des missions des pères de la Compagnie de Jésus dans les isles et dans la terre ferme de l’Amérique méridionale, Paris, S. Cramoisy, 1655.

Henri Petitjean Roget, « Les pétroglyphes des Petites Antilles, médiateurs entre la sécheresse et l’inondation », International Newsletter on Rock Art, march 2007.

Pacifique de Provins, Brève relation du voyage des isles de l’Amérique (1646), Bibliotheca seraphico-capuchina, sectio historica, Assissi, 1939, t. iv.

N. Vidal, B. Bérard, O. Kayser, « En vue de l’occupation post-saladoïde de la Martinique », dans A. Delpuech, C. L. Hoffman, Late Ceramic Age Societies in the Eastern Caribbean, Oxford, bar International, Series 1273, 2004.

César de Rochefort, Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique, Rotterdam, Arnould Leers, 1658.

![]()