| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |

| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |

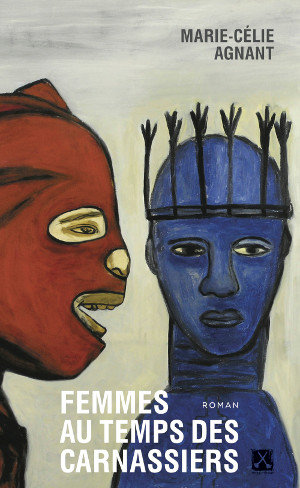

Travail de mémoire À propos du nouveau roman de Marie-Célie Agnant

Femmes au temps des carnassiers, Marie-Célie Agnant • Éd. Remue-ménage (Du) • |

|

Le nouveau roman de Marie-Célie Agnant nous plonge dans un univers cauchemardesque, univers où s’entrechoquent frayeurs, trahisons, courage, détermination, luttes, espoirs. Il s’agit d’un texte aux images puissantes, profondes, vivantes, exacerbées par un «pointillisme» structurant. L’histoire est, en effet, émaillée de multiples détails, chacun est essentiel pour prendre la mesure du tout scriptural qui constitue le récit de Agnant. Cette réalité du texte ne noie pas pour autant l’intention de l’écriture de l’auteure. C’est cela, à mon avis, qui constitue l’exceptionnel talent littéraire de Marie-Célie Agnant: l’efflorescence prodigieuse de l’art littéraire qui structure le récit sert à interpeller le lecteur, le «transformer», malgré lui, en témoin d’une époque marquée par le sang, la haine, la nuit, la douleur, la désolation, le chagrin. C’est l’époque du duvaliérisme, plus précisément celle de sa genèse, de son fondement, de la mise en œuvre de ses éléments constitutifs: la terreur, les massacres, les assassinats, la torture, la descente aux enfers de toute une nation.

L’histoire débute en 1958, un an après l’usurpation du pouvoir par François Duvalier. La narratrice, Mika Pelrin, exerce le métier de journaliste dans une ville en proie à une terreur diabolique. Les hommes de Papa Doc, ces carnassiers assoiffés de sang, arpentent les rues la nuit pour mettre à exécution les ordres du chef: massacrer, assassiner, réduire au silence toute voix discordante. Le duvaliérisme s’institutionnalise, s’infiltre, tel un venin, dans le grand corps de la ville enveloppée de ce voile immense, ce suaire [qui] l’enserre. Pour notre héroïne, la vie semble engluée dans une nuit tissée de cauchemars permanents; entre le rêve et la réalité les frontières se dissolvent:

J’émerge dans une brume épaisse faite de stupeur et d’effroi. Je dois avoir l’air livide, complètement folle. Pieds nus, hébétée, je rampe vers la fenêtre. Scrutant le ciel, je ne retrouve pas les plaies ouvertes dans la voute… . Où sont donc passées les rigoles d’encre? Toute cette encre, l’encre du ciel, qui dans la nuit s’est vidé, comme un ventre se vide de son sang? Comment me convaincre que tout cela n’était qu’un rêve?

Face à ce monde désincarné, ossifié, zombifié par un pouvoir sanguinaire qui arrache les nourrissons de leurs berceaux, les prive du sein maternel, les lance pour les rattraper à la pointe des baionnettes… que peut faire une femme journaliste qui n’a comme seule arme que son stylo, et ses feuilles blanches? Les risques de se faire tuer, kidnapper, torturer se confirment de jour en jour et surtout durant la nuit. Le grand ennemi, c’est d’abord cette peur qui paralyse le corps, vide la conscience et l’âme. Se reconstituer en tant qu’humain, insuffler, dans les ténèbres, une nouvelle vie à l’esprit, tel semble être le grand défi que notre héroïne doit relever dans un premier temps. L’effort incommensurable qu’exige cette reconstitution de soi ébranle profondément son être: il prend la forme à la fois d’un immense combat contre la peur, l’angoisse et d’une lutte permanente pour maintenir une volonté d’acier qui refuse la capitulation et la déchéance.

Impossible de nier la peur, mais je lutterai de toutes mes forces contre la paralysie qu’elle entraîne…Je refuse de me laisser vaincre par cette nouvelle arme de la répression…Demeurer maîtresse de moi-même…Je m’arrache la peau sous les coups rudes du gant de crin. Tout pour me rappeler que je suis vivante, non pas un zombi, corps sans âme…ni une bête docile…

L’écriture reste la seule arme possible : continuer à publier pour dénoncer l’inacceptable, nommer l’innommable, lancer au visage des assassins cette vomissure de sang pour signifier leur inhumanité, leur monstruosité. Mais les mots sont rebelles, ils semblent impuissants à décrire cet univers kafkaïen, la narratrice les arrache, un par un, de sa conscience mortifiée, telle l’écharde incrustée dans la chair:

des jours entiers de lutte avec les mots et contre l’angoisse… . Passant, repassant plusieurs fois, jusqu’à percer le papier du bout de la plume, comme pour l’enfoncer dans la chair, réveiller la chair endormie du papier impassible, la faire hurler, pour que naisse, enfin, quelque chose… . Mes mots vont-ils enfin s’aligner pour me rappeler que je suis plus qu’une femme entêtée macérant dans la peur?

Cette peur qui tétanise, contre laquelle on doit lutter pour garder son humanité, se manifeste dans les moindres gestes quotidiens, s’installe dans les relations même les plus intimes. C’est le triomphe du pouvoir papadocratique : l’inoculation d’une terreur diffuse et profonde qui prend possession des consciences. Le couvre-feu n’est plus, dans les faits, nécessaire, il est dans nos cerveaux, dans nos gestes, dans nos regards furtifs et nos pas feutrés. Tout espace, toute proximité, toute durée sont pénétrés, subjugués par la terreur macoutique. Rien n’est possible sans que l’on sente la présence de l’esprit de Duvalier : il est partout, il soumet les corps et les esprits, il est devenu la nation.

C’est pourtant dans cette atmosphère méphistophélique que Mika doit continuer à exercer son métier de journaliste militante. Pour elle, le silence est impossible, la parole des vivants, non pas le mutisme des morts-vivants, reste le seul moyen de ne pas sombrer dans les ténèbres. Elle a besoin de toute la vivacité de son être pour écrire. Mais l’œuvre ne se réduit pas uniquement à décrire le combat d’une femme seule face à un monde luciférien. Si la subjectivité de la narratrice est mise à nu, c’est pour forcer le lecteur à s’y retrouver, à chercher dans cette conscience souffrante mais en lutte, la raison de la révolte et de la dénonciation d’un pouvoir maléfique et odieux, mais aussi de pointer du doigt la capitulation d’une société ramollie, soumise mais consentante.

La description du combat intérieur incessant que mène le personnage contre l’emprise de la terreur, description d’une grande finesse psychologique dont uniquement les écrivains de talent ont le secret, suffirait pour faire du roman une grande œuvre, mais le risque encouru par une telle démarche eût été trop grand dans la mesure où l’œuvre serait perçue comme un combat titanesque, une lutte à mort pour extirper hors de soi la putridité du duvaliérisme. Or ce combat aurait uniquement pour enjeu la sauvegarde d’une subjectivité qui risque l’effondrement. Et c’est cette conscience de l’irréductibilité de la lutte au «plan spirituel» qui pousse Mika à écrire et surtout à publier malgré la peur qui tenaille ses entrailles. L’acte d’écrire consiste, dans ce cas précis, à mettre son corps à contre-courant du déferlement sanguinaire des duvaliéristes. Il dépasse la notion simple de l’engagement intellectuel, il consiste littéralement en une déclaration de guerre à un régime qui dispose de tous les pouvoirs. Mais, il ne faut surtout pas confondre cet acte avec un désir de suicide d’une conscience brisée et désespérée; il est essentiellement un acte d’affirmation de l’humanité de la narratrice, et, par-delà, une revendication de l’humanité du peuple opprimé.

Rentrent également en jeu d’autres personnages: tante Bé, Jeanne, Clarisse, Toni, Soledad. Ce sont des femmes de différentes générations qui se reconnaissent dans la lutte menée par Mika. Elles refusent de baisser les bras face au pouvoir et rejettent du même coup l’ordre patriarcal, qui, bien qu’historiquement a toujours été un élément constitutif de la société haïtienne, prend la forme, sous le régime de Duvalier, d’un phallocentrisme exacerbé. Les hommes du pouvoir multiplient maîtresses, viols, «enfants naturels». La soumission des femmes devient un élément intrinsèque du pouvoir duvaliérien: le macoute est celui qui tue les hommes, les émascule et assouvit son appétit sexuel en disposant du corps de n’importe quelle femme. C’est le refus actif de ces multiples visages du pouvoir qui font de Mika, tante Bé, Jeanne, Clarisse des cas marqués. Elles sont persécutées par le pouvoir, mais aussi trahies par leurs conjoints qui ne comprennent pas leur combat face à l’ordre étatique et patriarcal.

L’histoire de Mika Pelrin, journaliste militante et féministe, s’arrête au moment où le duvaliérisme prend la forme ultime à laquelle il était originellement destiné, celle d’un régime monstrueux qui vise l’anéantissement de la nation. Mais la lutte reprend sous d’autres cieux, par d’autres vies. Soledad, fille de Mika, reprend vie en exil où elle accouche d’une fille. C’est cette dernière qui portera plus tard le flambeau de la lutte, celle qui apprendra à garder la mémoire des combats et de la vie de sa grand-mère. L’histoire reprend avec elle en tant que narratrice et personnage central. Même si l’espace et la temporalité sont différents, ce double «je» utilisé par l’écrivaine constitue au fond un seul et même caractère : il incarne à la fois une mémoire (celle des combats de Mika) et la volonté (celle de sa petite fille) de continuer la lutte. L’affrontement contre l’oubli fusionne avec le projet d’obtenir justice dans un monde post-duvaliérien.

Ce roman de Marie-Célie Agnant pose ainsi la problématique de la mémoire dans son double aspect: celui du travail de mémoire et celui du devoir de mémoire. Travail de mémoire dans la mesure où l’œuvre nous plonge en tant que témoins dans une époque de notre histoire marquée par le sang, l’extrême violence, la capitulation, la défaite, la déchéance. L’œuvre prend corps à travers une langue riche, travaillée, qui suscite chez le lecteur une conscience aiguë de ce qu’a été le duvaliérisme. C’est un effort considérable qui ne se réduit pas à une catharsis, ni à une anamnèse; il constitue plutôt le témoignage déchirant (de sa souffrance, ses luttes intérieures et sa prise de position concrète contre le duvaliérisme) d’une femme prise dans l’enceinte d’un régime qui porte l’horreur à son paroxysme.

Devoir de mémoire, également, dans la mesure où l’œuvre nous incite à prendre position par rapport à l’oubli. Elle nous renvoie à la responsabilité de faire face au duvaliérisme, de le considérer dans sa singularité, de mesurer sa portée historique: ce qu’il a été pour les hommes, femmes et enfants qui l’ont vécu et comment jusqu’à aujourd’hui il continue à hanter la conscience de nos hommes de pouvoir et à déterminer la pratique politique haïtienne. Le devoir de mémoire, c’est également, comme nous l’enseigne Junon, la petite fille de Mika, la volonté d’obtenir justice pour toutes ces personnes, hommes, femmes, adolescents, enfants, qui ont été assassinées, massacrées, sacrifiées pour que le duvaliérisme puisse se perpétuer. Le devoir de mémoire, c’est aussi rendre hommage à ces compatriotes qui ont combattu le régime duvaliérien, qui ont su garder leur humanité dans une société terrorisée, fragmentée, atomisée, où règne la méfiance absolue, où toute vie dépend uniquement de la volonté d’un seul homme.

Ce nouveau roman de Marie-Célie Agnant témoigne d’une quête continue d’approfondir l’impact du duvaliérisme sur l’existence de milliers de personnes. Le grand souffle littéraire qui traverse l’œuvre (certains passages ressemblent à de longs poèmes) donne la mesure de ce que peut faire une littérature engagée dans la dénonciation, mais aussi dans la prise de conscience (pour les générations qui n’ont pas connu le duvaliérisme) de ce que fut et de ce que c’est un régime dictatorial et sanguinaire.

![]()