| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |

| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |

Joseph Zobel

pour Alfred Largange

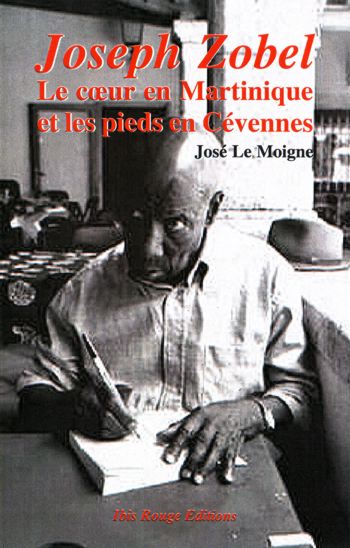

Joseph Zobel, Le cœur en Martinique et les pieds en Cévennes • José Le Moigne • Janvier 2008 • ISBN : 978-2-84450-334-3 • Ibis Rouge • 20 €. |

|

Plusieurs fois par an, je me rends à Anduze pour rendre visite à Joseph Zobel et rester quelques jours avec lui. Il y a un mois, cependant, je ne m’attendais pas à le retrouver à l’hôpital d’Alès. Mon épouse et moi lui avons pris les mains, comme pour accompagner sa fuite vers les îles. Il ne nous a reconnu qu’à notre départ. Trois jours plus tard, Joseph va mieux. Il nous reconnaît, fait le joli cœur auprès de Christine:

— Que vais-je offrir à cette dame?

Il lui prend la main, joue avec le cabochon qu’elle porte au doigt.

— Mais je lui ai déjà offerte cette bague.

Plus tard, l’infirmière lui apporte deux yaourts qu’il refuse sans ménagement.

— Ah, ma chère, dit-il doctement à Christine, le boudin antillais, c’est quand même autre chose!

Au moment où, rassurés, nous prenons congé de lui, nous n’avons pas fait dix mètres dans le hall que je l’entends crier, avec toute sa vigueur d’autrefois.

— José!

— Viens-là, me dit-il en faisant signe de l’approcher. Tu te rappelles de ce jour où nous avons fait la sieste ensemble dans ma chambre de la maison de retraite.

— Oui!

— Et bien je vais te dire quelque chose.

— Quoi ?

— La prochaine fois, on fera un repas tout simple, mais ni toi ni moi ne sommes capables de le faire. Francis peut-être en approcherait: mais ce ne sera pas ça …

— Quoi?

— Le boudin créole.

Le soir même, j’ai commencé à écrire ce livre…

José Le Moigne, Lodève, 5 mai 2006

![]()

Préface

Deux mots quatre paroles à propos du «Nègre totémique»

Raphaël Confiant

La trajectoire individuelle de Joseph Zobel a quelque chose de surprenant. Parti, en effet, des champs de canne à sucre de Petit Morne (commune de Rivière-Salée) dans les années 30 du siècle qui vient de s’achever, il gagna, à l’instar du héros de son célèbre roman La Rue Cases-Nègres, le petit José Hassam, la capitale de la Martinique, Fort-de-France, pour y faire ses études secondaires. Ensuite, il émigra dans celle de la métropole à une époque où, dans les îles, régnait encore le régime colonial, à bord du non moins célèbre paquebot Colombie dont le nom résonne encore dans nos mémoires. Puis, il rallia le continent d’origine de la majorité des Martiniquais, la terre-mère, l’Afrique, plus précisément le Sénégal où il devint conseiller du président Léopold Sédar Senghor et homme de radio. Final de compte, il regagna ce qui n’aurait plus dû s’appeler la métropole puisqu’une loi en date de 1946, dont le rapporteur à l’Assemblée nationale française fut Aimé Césaire, chantre majeur de la Négritude, avait transformé les quatre «vieilles colonies» qu’étaient la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion en «départements français d’Outre-Mer».

On aurait pu penser que l’Ulysse noir, bouclant en quelque sorte la boucle, aurait rejoint définitivement son Ithaque-Martinique. Il n’en fut rien. En effet, après un nouveau séjour à Paris, Joseph Zobel se trouva un havre au cœur de la France profonde, dans les Cévennes, et devint citoyen d’honneur du petit village d’Anduze où il s’acheta un ostaou (ferme dans le langage du coin, apparenté à l’occitan). Là, au mitan d’un paysage de collines rondes et de rivières babillardes qui lui rappelaient son île natale, il délaissa l’écriture, lui qui avait publié des chefs d’œuvres comme Les Jours immobiles, Laghia-de-la-mort ou encore Diab’-la, pour les arts dits manuels: le dessin, la poterie, la sculpture, et plus, surprenant l’ikébana (art floral japonais). C’est sa nouvelle vie à Anduze que nous donne à voir et à sentir le beau livre de celui qui allait devenir son fils spirituel, celui qui se surnomme lui-même le Breton noir, José LeMoigne. On y découvre un Zobel chaleureux, bourré de tendresse, toujours prompt à l’humour, mais dans le même temps très rigoureux envers lui-même, très appliqué à trouver le sens de l’existence humaine au travers de ses œuvres faites non plus de lettres et de papier, mais de terre, d’argile et de fleurs. Un Zobel philosophe mais de cette philosophie qui délaisse les théories et les systèmes pour interroger le quotidien dans ce qu’il a de plus simple et de plus profond tout à la fois.

Longtemps, la figure de Zobel me fut un mystère. Son visage d’un noir basaltique qu’on aurait juré taillé par quelque sculpteur de l’ancienne Ifé, que je scrutais au dos de ses livres ou, parfois, au détour d’un article de journal, m’intriguait fort. Ce visage n’avait ni la beauté presque royale de celui de son contemporain Aimé Césaire, ni la fierté un peu dandy de son autre contemporain, le Guyanais Léon-Gontran-Damas, encore moins la détermination tragique de celui de son cadet Frantz Fanon. En fait, Zobel, dans mon esprit, ressemblait à Senghor: mêmes traits puissants empreints d’une sérénité quasi-inébranlable, même noirceur parfaite du teint, même yeux à demi-rieurs. Je m’imaginais alors que l’auteur de Laghia-de-la-mort devait être le descendant de ces milliers de «Nègres-Congo» que les Blancs créoles importèrent, à l’instar des Indiens et des Chinois, après l’abolition de l’esclavage, afin de remplacer les «nouveaux libres» dans leurs plantations de canne à sucre. Un rapide coup d’œil à des dictionnaires de langues bantoues me montra rapidement que le mot «Zobel» y était inconnu et n’avait aucun rapport avec les patronymes tels que «Louemba», «Massemba» ou «Demba» que portent, de nos jours, les authentiques descendants des «Nègres-Congo». Me plongeant dans les dictionnaires des langues d’oïl (normand, poitevin, picard etc.), je n’y trouvai non plus rien qui de près ou de loin put y faire songer à cet étrange vocable qu’est «Zobel». De guerre lasse, je me rabattis sur le «Dictionnaire caraïbe-français» du père Breton pour en revenir, là encore, bredouille.

J’imaginais alors que ce mot était une pure invention de ces fonctionnaires français farceurs qui, au moment de l’abolition, entreprirent de doter les anciens esclaves de patronymes tantôt grecs (Platon, Thémistocle), tantôt latins (Lucrèce, Sylvius), quand ils ne puisaient pas dans la liste des adjectifs (Glissant, Parfait, Confiant) ou «tournaient à l’envers» quelque mot pris au hasard (Fortuné devenant ainsi Tunorfé). Dans cette dernière hypothèse, «Zobel» serait l’envers de «Bel zo» qui signifie en créole «Beaux os» c’est-à-dire «Belle stature», hypothèse évidemment farfelue que contredisait d’ailleurs la modeste membrature du citoyen d’Anduze. Jusqu’au jour où je finis par tomber sur ce poème, en forme de haïku japonais, de Monchoachi, ce maître de la parole et de l’écrit créole, que cite d’ailleurs José Lemoigne dans son livre:

«Bèl—bèl

Zobèl

Solèy bèl

An tralé toutrèl

Ka jwé zwèl!»1

«Zobel», en réalité, signifiait «éclat». Dans le créole «vieux-nègre», celui du fin fond des campagnes, celui que parle encore une poignée de Martiniquais qui refusent, ou que n’a pas encore été atteints, la «modernité» française. Eclat de verre. Eclat de bois. Eclat de soleil. Il arrivait parfois que fatigués, les fonctionnaires chargés de trouver un nom pour les nouveaux libres leur demandassent de se le choisir eux-mêmes, refusant ceux qui leur paraissaient trop proches de celui des anciens maîtres. Je me plaîs à penser que, fièrement, l’ancêtre de Joseph imposa «Zobel». Mot qui n’est ni français comme Césaire, Damas ou Fanon, ni africain comme Senghor. Mot créole, patronyme «tout-à-faitement» créole car cette langue, fort emprunteuse, a su aussi, comme toutes les langues du monde, forger ses propres vocables. A travers ce nom, ce qui avait été longtemps pour moi un mystère s’éclaircissait: Joseph Zobel était un Nègre créole. C’est-à-dire un «Nègre d’habitation», un «nègre-la-campagne». Tout simplement. La quintessence même de l’homme martiniquais.

Alors se reposait la question du non retour au pays natal après les détours parisien et sénégalais. Pourquoi? Je l’ai cherché dans les lignes émouvantes que lui consacre José LeMoigne, dans chacun des dialogues que l’auteur retranscrit avec une fidélité stupéfiante, dans les divers portraits qu’il trace de son modèle: Zobel dans son atelier de céramique, Zobel dans sa ferme, Zobel sur le marché d’Anduze, Zobel cuisinant avec amour des plats créoles. Je n’y ai pas trouvé la réponse. Pas plus qu’elle ne me fut donnée ce jour extraordinaire où je rencontrai, enfin, en chair et en os, l’auteur de La Rue Cases-Nègres, cela au Festival du Livre Insulaire d’Ouessant, cette minuscule île au large de la Bretagne qui se trouve être la pointe la plus avancée vers l’ouest du continent européen. Cette année-là, Zobel avait atteint la quatre-vingt dixième année de son âge. Pourtant, malgré le poids des ans, il portait toujours beau avec son chapeau en feutre vaguement «cow-boy» et son costume de bonne coupe couleur moutarde. Dans le petit coucou qui nous transporta de l’aéroport de Brest à la piste d’Ouessant, je l’observais qui buvait littéralement la mer des yeux par le hublot en ce magnifique jour d’été, insensible aux trous d’air qui me baillaient la tremblade. Nous nous étions simplement serrés la main à l’embarquement comme nous l’avions fait avec les autres invités. A notre débarquée, nous fûmes, chacun, happés par nos hôtes et ce n’est que le lendemain que je pus revoir l’homme d’Anduze. Sous une grande tente, les autorités (sous-préfet, député, maire etc.) avaient organisé un banquet d’accueil au son des binious et d’autres instruments de musique celtique dont j’ignorais le nom. Dans ce genre de situation, fréquente pour un écrivain-voyageur tel que moi, je me suis toujours senti gêné, incapable d’accorder mon ballant créole au rythme des discussions ou des plaisanteries qui fusent de la table. Jamais à ces moments-là, je ne prenais autant conscience de ma différence irréductible avec des gens que pourtant je trouvais en général fort sympathiques et dont je partageais la langue et à bien des égards la culture. Or, Zobel était là, droit comme un I, «à l’aise comme Blaise sur la falaise» comme dit joliment le créole, distribuant des compliments plein de galantise à ses voisines du sexe féminin et échangeant des propos sérieux ou savants avec ses voisins masculins. N’eut été le noir minéral de sa peau, on eut dit un vieux paysan breton, le frère ou le cousin, par exemple, d’un Pierre-Jakez Hélias, que j’avais eu la chance de rencontrer deux ans plus tôt au Festival «Etonnants Voyageurs» de Saint-Malo, organisé par l’écrivain breton Michel Le Bris, et dont j’admirais le formidable «Cheval d’orgueil». Mais Zobel était davantage que simplement à l’aise: ses yeux riaient de plaisir, ses mains s’agitaient pour ponctuer ses propos, son corps entier semblait être dans son élément naturel. J’étais, on l’imagine, stupéfait. Comment un homme né en 1915, c’est-à-dire un bon demi-siècle avant moi, sur une «habitation» de canne à sucre où l’on ne parlait que le créole, où n’existait ni journal, ni radio (et bien sûr pas encore la télévision), un homme qui avait dû se battre pour s’arracher à un destin tracé d’avance de «petite-bande2», qui avait probablement dû souffrir du racisme au lycée Schœlcher de Fort-de-France dans cette «mulâtrocratie» qu’était alors la Martinique, comment pouvait-il donc se sentir plus à l’aise que moi parmi des Français? Mystère encore.

Final de compte, en début d’après-midi, profitant d’un temps mort dans le déroulé des manifestations, j’ai fait le premier pas. Il se tenait assis, solitaire, mais toujours fier, point du tout affalé, sur une chaise, dans une salle attenante où des poètes du cru et lui-même devaient déclamer leurs textes. Il me sourit avec douceur et tira une chaise pour que je m’asseye à ses côtés. Ne sachant quoi dire, je commençai par un timide:

«Monsieur Zobel, je suis heu…»

«Ki manniè? Ou pa ka palé kréyol, chaben?» (Comment? Vous ne parlez pas créole, chabin3?) me coupa-t-il en rigolant à pleines dents.

Dès lors, la glace était brisée et nous bavardâmes de tout et de rien. De la belleté à couper le souffle de l’île d’Ouessant, sans cesse harcelée par les vents et les vagues de l’Atlantique, de la succulence de la cuisine bretonne, des natives de la région dont le galbe et la puissante stature, en bon fils de la plantation que nous étions, nous ravissaient. Nous plaisantâmes sur le fait qu’en créole, il n’y a pas de différence entre mince et maigre. L’homme ne présentait aucun signe de fatigue alors que nous n’avions pas eu, depuis le matin, une once de repos. Mais jamais nous n’abordâmes le sujet de la littérature car contrairement à ce que s’imagine le grand public, lorsque deux écrivains se rencontrent, ils n’en parlent presque jamais. Pudeur? Crainte de froisser l’autre? Je ne sais. J’aurais pourtant tellement aimé lui dire l’admiration que j’avais pour Les Jours immobiles et Diab’-la. On dut nous arracher à notre bavardage, uniquement en créole, car le récital poétique allait commencer. Et là, je tombai des nues : Zobel récita de tête trois de ses poèmes et un autre de Verlaine ou de Leconte de l’Isle, je ne m’en souviens plus. Cela avec le phrasé, la diction, de nos vieux «laïcs», nos vieux instituteurs d’antan. Le public était littéralement accroché aux lèvres de celui qui, habilement oscillait entre la feinte hésitation, visant à donner le ton juste, et le martèlement altier des alexandrins. Semblable mémoire à quatre-vingt dix ans était proprement incroyable. Et lorsque le débat commença, Zobel subit sans broncher le feu roulant des questions, passant d’un seul coup de l’état de «récitateur» de poésie française à l’ancienne à celui de conteur créole des veillées mortuaires du temps de l’antan. A cet instant-là, quelque chose s’éclaira en moi : il avait acquis cette capacité inouïe à habiter plusieurs identités à la fois, ce que dénotait son accent, tantôt français, tantôt africain, souvent créole, parfois cévenol. De «nègre d’habitation» qu’il était au départ, Zobel s’était, au fil de ses voyages et de ses diverses installations, mué en ce que P. Chamoiseau, J. Bernabé et moi-même, avions appelé « l’homme diversel4». Le savait-il? en avait-il conscience plutôt? Je n’aurais su le dire.

Les jours suivants, nous n’eûmes que des rencontres fortuites et de brefs apartés. J’étais, cette année-là, président du jury du Prix du Festival du Livre Insulaire et les réunions avec ses membres m’accaparaient beaucoup, chose qui n’étaient pas une corvée du tout, éclairées qu’elles étaient par l’humour féroce de l’écrivain tahitien José Pembrun et la force tranquille du romancier corse Marcu Biancarelli. En fait, seul le hasard nous mis désormais en présence: au sortir d’un repas, à l’entracte d’un spectacle de danses bretonnes, sur quelque stand du salon du livre où Zobel, toujours curieux, feuilletait ouvrages créoles, bretons, corses, polynésiens, calédoniens ou irlandais. A chaque fois, il me lançait mi-affectueux mi-moqueur «Sa ka fet, gason?» ce qui peut se traduire par «Comment ça va, jeune homme?». Je m’étais juré de lui poser la question, celle qui, des années durant n’avait cessé de me tarauder et qui présentement me brûlait les lèvres: pourquoi n’était-il pas revenu finir ses jours à la Martinique? Pourquoi? Il l’esquiva comme je m’y attendais un peu:

«Mais ma Martinique n’existe plus, mon cher! Tous mes amis et anciens condisciples sont décédés. Le Rivière-Salée d’aujourd’hui ne ressemble en rien à celui que j’ai connu. Même les champs de canne ont disparu de Petit-Morne? Ha-ha-ha!...»

Et changeant brusquement de sujet:

«Tu salueras Césaire de ma part!»

Je fus piteusement obligé d’avouer que je ne connaissais pas l’auteur du Cahier d’un retour au pays natal et que je ne l’avais jamais rencontré. Et là, pour la première fois, Zobel, toujours si équanime, écarquilla les sourcils ou ce qui lui en restait puisqu’il arborait une calvitie si parfaite qu’elle n’avait pu être que précoce, et me prit les mains. Les deux mains. On nous avait emmené visiter un phare dont j’ai oublié le nom, un phare spectaculairement dressé face à la furie incessante de l’Atlantique. Le vent, presque froid en dépit de l’été, nous fouettait la peau. J’en tremblais, mais pas lui. Il m’entrevisagea longuement, sans cesser de me tenir les mains, et me fit d’un ton qui ne souffrait pas la réplique:

«Eh bien, tu iras le faire de ma part!»

Nous n’aurions plus la possibilité de nous revoir seul à seul: remise des prix, réceptions, discours de remerciements etc. Tout cela nous accapara jusqu’à notre retour sur le continent. De temps à autre, nous brocantions clins d’œil complices ou sourires entendus. De loin. A l’aéroport de Brest, il me serra longuement entre ses bras et me glissa à l’oreille:

«Pa bliyé konmision-mwen an!» (N’oublie pas ma commission!)

Je le lui promis, essayant de dissimuler le peu de conviction contenue dans ma voix. Première et dernière rencontre avec l’homme d’Anduze. Nous n’avions échangé ni numéro de téléphone ni adresse postale ni courriel. L’affection entre écrivains, là encore, n’a nul besoin d’un commerce régulier. Les mots nous lient par-delà les océans. Nos rêveries nous rapprochent dès que le besoin s’en fait sentir. Pour ma part, j’avais toujours à portée de main ce que je considère comme son chef d’œuvre: Les Jours immobiles. J’ignore s’il a lu ou parcouru mes livres. Cela n’a guère d’importance. Je suis, tout comme lui, un «fils de l’Habitation», quoique les siens fussent travailleurs de la canne et les miens tout petits distillateurs. Une sorte de cordon ombilical nous reliera à jamais.

J’apprends sa mort par la radio. Je ne suis pas triste. Je sais que la poterie, l’ikébana, l’écriture retrouvée aussi, ont illuminé ses derniers jours dans la clarté sans faille de l’été cévenol. L’affection de ses fils également et celle, précieuse entre toutes, de son fils spirituel, José Lemoigne, qui nous livre ici le plus beau témoignage que l’on aurait pu écrire sur celui qu’il baptise magnifiquement «Le Nègre totémique».

Schœlcher (décembre 2007)

Notes

- Traduction: Bel—le bel/Eclat/Soleil/Un vol de tourterelles/Qui joue à la poursuite (in Bèl-Bèl Zobèl, éditions Grif An Tè, 1982).

- Ramasseur de canne à sucre (en général âgé d’une dizaine d’années).

- Métis de Noir et de Blanc qui, comme l’explique Michel Leiris (1956), ne présente pas une fusion des traits des deux ethnies comme le mûlatre, mais bien une juxtaposition de ceux-ci.

- «Eloge de la Créolité», Gallimard, 1989.

![]()

Postface

Chez Zobel le sentiment de l’imposture raciale, de l’injustice sociale, de la solitude, de la tendresse dans la Caraïbe, est parvenu à transcender les banalités exotiques du populisme et du «doudouisme». Zobel est un classique des littératures caribéennes. Son «purgatoire» actuel ne va pas durer. Il a de la chance de pouvoir compter sur votre brillante fidélité.

René Depestre

Réactions

Pour Chantal, Josy et Lucienne

Ceux qui sont épris de voyages littéraires ne manqueront pas de se rendre à Petit Bourg, de marcher jusqu'à Rivière Salée, à l'écart de la grand route, le long des alignements de cannes, et de là, ils rêveront de prendre le bateau qui les emportera vers Fort-de-France. En chemin, ils chercheront à entendre en eux les voix de ces nègres campés droits malgré l'épuisement des journées de travail, pendant lesquelles les êtres étaient littéralement cassés: Fergus, Adalbert, Man-Tine, Florentine, et Théodamise, toutes voix portées par celle de José Hassam, le narrateur de la Rue Cases Nègres. Au dessus, plane celle, immémoriale, de "monsieur Médouze", le porteur de mémoire. Celle du maître d'école de José vient alors ponctuer ce concert comme un contrepoint. En ces temps où l'École Publique est l'objet de tant d'attaques en France, Zobel incarne intégralement cette posture de "fils de Médouze et de la République". Il était nécessaire que ce cliché, peut-être, fût rappelé par José Le Moigne, l'auteur d'un livre émouvant consacré à son amitié pour Joseph Zobel, l'autre écrivain classique de la Martinique, avec Césaire.

Petit Bourg a bien changé, depuis le temps de cette histoire, et l'on prend le bateau aux Trois-Ilets. On ne descend plus la rivière. Mais la canne, elle, est toujours là, offerte au balancement des vents. À quelques kilomètres, au François, le touriste visitera l'Habitation Clément, où, dans l'usine désaffectée, quelques photographies, très belles, rappellent encore la mémoire des coupeurs de cannes, des amarreuses et des muletiers. Mais les acteurs de ce roman autobiographique sont partis, depuis bien longtemps, et Joseph Zobel, lui aussi, en juin 2006. Ne demeurent que le livre, qui porte témoignage de cette histoire, si dense qu'elle s'inscrit assurément dans la mémoire de celles et ceux qui s'y plongent, et les images que l'on conserve devant soi, qu'Euzhan Palcy a su nous offrir.

José Le Moigne a bien connu l'auteur de petit Bourg. Éducateur, journaliste, mais avant tout poète et écrivain, il a eu cette grâce d'être reconnu comme tel par Joseph Zobel. Pendant une période difficile de son existence, ce dernier fut l'accompagnateur, le père de substitution et le "nègre totémique", comme il l'écrit très justement. C'est beaucoup: au soir de sa vie, Joseph Zobel devient le personnage de son propre roman, le vieux Médouze, comme José Le Moigne le fait pressentir. C'est d'ailleurs par là que le livre de José Le Moigne est important: on n'y trouvera pas une biographie exhaustive de Zobel – il faudra bien qu'un spécialiste s'attelât à cette tâche qui nous en apprendrait beaucoup sur la question de la colonialité dans les Antilles et particulièrement dans la Martinique -, mais une relation à l'intime, presque un entrelacement de deux intimités. José Le Moigne règle des comptes familiaux, reconstruit une attache que l'on désignera trop vite comme identitaire, en livrant, de façon pudique et mesurée, des pans de sa propre histoire, tissant avec celle-ci le récit de ses relations filiales avec Zobel. Toutes celles, tous ceux qui à un moment de leur existence ont rencontré la figure de la maîtrise savent combien il est délicat d'en faire le récit, avec toute la correction que l'on s'impose. Il l'écrit ainsi: "C'est un journal de la mémoire avec ses espaces lacunaires, ses omissions, ses ruptures de ton, ses chevauchements… et ses instants vécus". Le livre de José Le Moigne fourmille également de détails sur l'histoire littéraire récente, et rend hommage aussi à son éditeur, Malherbe, le fondateur d'Ibis Rouge Éditions. Il montre combien cette maison est importante, ayant suscité ce qui n'est pas une école littéraire, mais un regroupement d'écrivains, une pépinière de talents: une maison qui collectionne les prix littéraires, historiques, scientifiques, mais que la critique littéraire parisienne s'obstine encore à négliger. Le Salon du Livre de Paris est un des rares moments où ils se retrouvent, et certains ne ratent surtout pas l'occasion qui est faite de se rencontrer. Mais ce sont aussi les proches de Zobel, et en tout premier lieu, son fils, et Afred Largange, qui aura tant fait pour la publication des derniers ouvrages de Zobel, Gertal et Le Soleil m'a dit, qui sont évoqués.

Joseph Zobel n'était pas rentré en Martinique, laissant derrière lui, au fond de sa conscience, sa Martinique des origines, et il s'était installé dans les Cévennes, à proximité d'Anduze, dans cet accord entre le désert et la forêt de bambous qui frappe tant ceux qui y passent. C'est bien entendu la question des rapports à l'origine qui se manifeste au lecteur. Dans sa préface attachante, "Deux mots quatre paroles, à propos du Nègre totémique", Raphaël Confiant s'interroge lui aussi, et sa réflexion prend le chemin du nom, Zobel: "Mot qui n'et ni français comme Césaire, Damas ou Fanon, ni africain comme Senghor. Mot créole, patronyme 'tout-à-faitement' créole car cette langue, fort emprunteuse, a su aussi, comme toutes les langues du monde, forger ses propres vocables". Zobel, c'est-à-dire l'éclat: "Éclat de verre. Éclat de bois. Éclat de soleil". Tel est bien le lexique de l'auteur, qui dit l'esquille de lumière dans un monde aveugle à la présence de l'autre. Zobel a inscrit au cœur de son existence les ferrements de son nom, construisant et déconstruisant tout à la fois le rapport trop évident entre origine et identité: "il avait acquis cette capacité inouïe à habiter plusieurs identités à la fois, ce que dénotait son accent, tantôt français, tantôt africain, souvent créole, parfois cévenol". On se prend à songer à ce qu'un autre écrivain, haïtien et ayant vécu à Montréal, Émile Ollivier, écrivait naguère des identités relatives, dans son dernier essai, Repérages. Il faut sans doute être de la Caraïbe, et avoir conscience aiguë des conditions d'arrivée de ses ancêtres pour pouvoir l'écrire, mais surtout le tracer comme l'évidence de l'existence.

José Le Moigne rappelle très opportunément qu'il n'y a pas de commencement vraiment connu à cette histoire: "Nous le savons très bien, il y a toujours une histoire avant l'histoire, mais nous savons aussi que cette histoire est perdue à jamais". Il demeure toujours une odeur de cale, mais aussi, pour ceux qui sont partis, celle du célèbre paquebot Colombie. C'est le second arrachement à la terre, vers des lieux où il faut se réancrer, et José Le Moigne, là aussi, dit avec justesse ce que cela entraîne de difficulté à être, de reconstruction incessante. Il montre combien le réenracinement cévenol s'est fait aussi dans la légèreté: Zobel pratiquait la sculpture, mais aussi l'art floral de l'ikebana, dans sa maison somptueuse, que quelques photographies laissent deviner. Mais le véritablement enracinement est bien dans la littérature: on lira avec profit les leçons de lecture à haute voix que donne Zobel à son cadet, pour qui il aura une tendresse filiale.

Mais le livre est aussi travaillé par l'inscription de la fin: celle de Jaqueline, la compagne de Le Moigne, à qui il consacre des pages touchantes et pleines d'amour, malgré le comportement de certains des proches de sa compagne; celle aussi de Zobel lui-même, conscient de voir sa vie se terminer, et prenant en main son propre destin, après le décès brutal de son fils, potier réputé. L'art de Le Moigne réussit à évoquer ces disparitions, comme des plaies sur la surface du monde et que le temps ne cicatrise que lentement. Alfred Largange aussi nous a quitté depuis, et la plaie demeure encore ouverte. Au récent Salon du Livre de Paris (mars 2008), une jeune femme ouvrit le livre de José le Moigne à la page des dédicaces et s'effondra. C'est peu de reconnaître combien s'était tissé autour de Joseph Zobel un monde de relations intenses, et qui laisse les survivants démunis, comme les témoins des témoins.

J'avais moi-même rencontré Joseph Zobel en 1983, à Port-au-Prince, lors de la présentation du film d'Euzhan Palcy. Tout de suite, nous avions échangé des paroles, des impressions, esquissé des rapprochements entre Haïti et la Martinique. J'avais ressenti vivement cette part en lui du maître de parole, de l'homme à l'aise partout, et pourtant totalement inscrit dans la découpe du réel dont il ressortait et se démarquait : un corps droit, un regard lumineux et perçant à la fois. Plonger son regard dans le sien fut une expérience intérieure, et ce qu'il me transmettait dans ces instants, ce n'est que beaucoup plus tard que je devais le réaliser. Nous nous sommes revus plusieurs fois, ensuite. Je le suivis lors de sa dernière venue au Salon du Livre. Il était fatigué, mais portait encore sa droiture dans la foule qui s'écartait à son passage. Alfred l'accompagnait. Je les quittais au bout d'un moment, et je les vis lentement disparaître dans la foule. Le chapeau de Joseph seul signalait sa présence. Puis il disparut.

![]()

Sur Potomitan

- Extrait : La fête au Bojangles.

- Joseph Zobel

- Site hommage à Joseph Zobel d'Alfred Largange

Photo © Christine Simonis-Le Moigne.