| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |

| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |

|

Préface

POUR UN THÉÂTRE CRÉOLE ENGAGÉ

Le théâtre est le parent pauvre de la littérature antillaise. Aimé CÉSAIRE et Édouard GLISSANT, qui pourtant ont écrit de nombreuses pièces, sont davantage connus, le premier comme poète, le second comme romancier et essayiste. Il en va de même de Simone SCHWARTZ-BART, Maryse CONDÉ, Patrick CHAMOISEAU ou Ernest PÉPIN, qui tous, se sont, un jour, essayés à ce genre difficile sans connaître un succès équivalent à celui de leurs œuvres romanesques. La conséquence de cet état de fait est que notre théâtre est assez peu connu à l’extérieur, peu joué et peu étudié dans les universités alors que notre poésie et notre roman ont acquis une renommée mondiale. Ceci constitue une sorte de paradoxe dans la mesure où l’on nous décrit souvent, ou plutôt nous perçoit, comme une « société à tradition orale », une société dans laquelle «la Parole» prend le pas sur l’écrit. Nous aurions dû en bonne logique exceller dans ce genre littéraire.

On connaît désormais les raisons de cette étrangeté : nos premiers dramaturges n’ont pas su, n’ont pas pu ou n’ont pas voulu asseoir leur écriture sur le modèle qu’offrait la veillée mortuaire et ses conteurs, le seul lieu de parole libre dont nos ancêtres disposaient, même au plus fort de l’époque esclavagiste. Formés et éduqués par le système scolaire français, nos hommes de théâtre se sont d’abord inspirés soit du théâtre classique européen (pour la tragédie) soit de la Commedia dell’arte (pour les farces), privilégiant d’ailleurs l’usage de la langue française. Les pièces d’un CÉSAIRE, aussi magnifiquement écrites sont-elles, demeurant hermétiques pour un large public et étant de surcroît difficiles à mettre en scène tant le déclamatoire y prend le pas sur le dramaturgique proprement dit. Il a fallu attendre 1962 et un certain Georges MAUVOIS, auteur du célèbre Agénor Cacoul, pour que les choses commencent à changer et cela bien que ladite pièce ne fut jouée que plusieurs années après et cela pas très souvent, malheureusement.

Prenant en quelque sorte le relais, deux auteurs marqueront la décennie 1970-80 : Daniel BOUKMAN et Vincent PLACOLY. Du second, qui, au théâtre, et contrairement à ses romans, privilégiait le créole, on ne connaît guère que son Don Juan parce qu’il fut édité. Ses autres pièces, qui furent jouées de son vivant et connurent un certain succès, sont actuellement indisponibles. Il reste à espérer que ses héritiers feront le nécessaire pour mettre un tel trésor à la disposition des générations futures. Du premier, tous ceux qui s’intéressent à la littérature antillaise connaissent le formidable Chants pour hâter la mort du temps des Orphée (1967), texte qui mêle la farce à la critique politique la plus féroce en s’inspirant par moments des techniques du «Bread and Pupett Theater» des années 70, compagnie qui révolutionna l’art théâtral euro-américain.

Daniel BOUKMAN est, en outre, l’un des rares dramaturges antillais, sinon le seul, à avoir situé certaines de ses pièces en dehors de son pays natal. Et jusqu’à la dernière pulsation de nos veines (1976) écrite en hommage au peuple-frère palestinien en est un exemple marquant. Ici, il convient de rappeler que BOUKMAN fut l’un des rares appelés antillais à refuser l’uniforme français et à participer à la répression contre les révolutionnaires algériens. Cela lui valut presque deux décennies de bannissement qu’il sut mettre à profit, au contact de la culture arabe, pour comprendre que dans un pays du Tiers-Monde, il y a deux écueils qui menacent la littérature en général et le théâtre en particulier: l’art pour l’art d’un côté; la littérature-tract ou littérature-slogan de l’autre. Contrairement à ce qu’écrit Jack CORZANI dans son Histoire de la littérature des Antilles et de la Guyane, BOUKMAN sut parfaitement les éviter. Il suffit simplement de lire ou d’assister à des pièces telles que Les Négriers (1971) ou Ventres pleins, Ventre creux (1971) pour s’en convaincre.

De retour en Martinique, celui qui suivit l’exemple de Frantz FANON, mais dont, hélas, ni la droiture ni l’esprit d’abnégation n’ont reçu à ce jour le respect qu’ils méritent, est progressivement passé à la langue créole. D’abord dans des recueils de poèmes aux allures de «haïku» japonais (Anba fey, 1987; Pawol bwa sek, 1992), puis sur la scène, en affinant les techniques mises en œuvre dans ses pièces de l’époque algérienne. Et puis, dans un troisième temps, il entreprit de faire coexister créole et français, jouant sur les effets de la diglossie. BOUKMAN sait mêler à la perfection le rire, l’autodérision à la réflexion sérieuse sans jamais tomber ni dans le sketch à deux-francs-quatre-sous ni dans la propagande politique. Pianotant avec maestria sur les différents registres de nos deux langues, la naturelle (le créole) et l’adoptive (le français), il peut être désormais considéré comme l’équivalent de ses confrères poètes et romanciers antillais de réputation internationale, même si cette dernière lui fait, pour des raisons obscures, encore défaut.

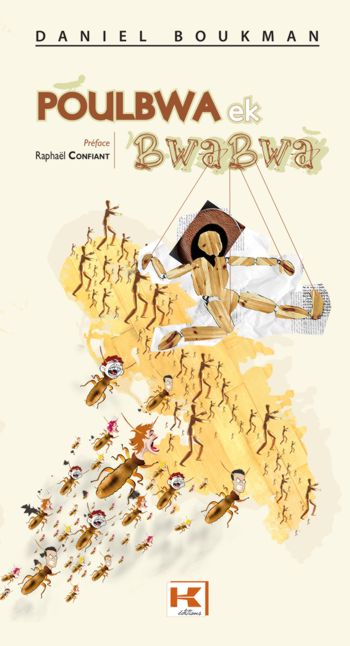

Le voici donc qui nous revient avec Poulbwa ek Bwabwa. Le titre est déjà tout un programme et très vite le lecteur (le spectateur) comprendra qui sont les bwabwa (« pantins » en français) et qui sont les poulbwa («termites» en français) sans que jamais ils ne soient explicitement désignés. L’histoire se déroule au cours d’une visite du Chargé des Domaines Ultramarins à la Martinique, envoyé par Nikokolòloy 1er, roi dont le patronyme est lui aussi éclairant puisqu’on peut y lire tout à la fois Niko, Koko, Kokolo et Lòloy. Si Niko ne nécessite guère d’explications, koko, kokolo et lòloy, en vieux créole martiniquais, désignent un «bêta suffisant». Notre Chargé des Domaines Ultramarins s’est donc fait accom-pagner de Miss Blackette pour laquelle il n’est pas besoin de faire un dessin s’agissant de son identité. Tout ce beau monde débarque pour mettre en œuvre le programme flambant neuf de sa Majesté Nikokolòloy: «Efficacité-efficacité-efficacité.» Sous le chaud soleil des Tropiques, ils feront la promotion des 10 commandements édictés par le Roi en faisant attention à «la réalité de cette île paradisiaque, certes, mais truffée de chausse-trappes». Cela ira de la suppression de l’accent créole à l’adoption d’un vocabulaire affectif moins «vieux nègre», le tout entrecoupé de déclarations grandiloquentes et teintées de servilité du justement nommé député Béni Han-Han. Derrière le rire, qui fuse à tout moment, on perçoit toutefois une certaine gravité, celle qui est liée au drame majeur que vit la Martinique depuis le début du 21ème siècle, à savoir la disparition programmée de son peuple et son remplacement par des gens venus d’ailleurs qui n’ont qu’indifférence ou mépris envers la culture du pays.

Une telle pièce, on le comprendra, ne se laisse pas résumer. Et si on la lit avec plaisir, c’est avec le désir pressant de la voir s’incarner à travers, non plus des personnages de papier, mais bien des êtres de chair et de sang. S’il fallait, final de compte trouver un mot ou une phrase qui la définirait, ce serait immanquablement: Pli ta, pli tris.

Raphaël CONFIANT

![]()

![]()

![]()

POULBWA EK BWABWA

Daniel Boukman aux éditions K. Editions

(Interview parue dans www.montraykreyol.org)

Jid pè poulbwa é kom sé pa toutafetman an bwabwa, i alé jwenn an met pies adan ékriti téyat…Voici donc quelques extraits de la rencontre avec Daniel Boukman à l’occasion de la sortie de son dernier livre tout chaud.

Jid : C’est une pièce bien curieuse et paradoxale, elle est courte mais en même dense pourquoi?

Daniel Boukman: Poulbwa ek Bwabwa est structurée de façon impressionniste, C’est une succession de flashes dont l’ensemble constitue la cohérence d’une écriture dramatique spécifique.. Volontairement il n’y a pas de longues tirades par lesquelles les personnages étalent leurs problèmes et autres tourments psychologiques ou existentielles…. Ils ne sont que des pourvoyeurs d’idées qu’ils lancent comme autant de flèches en direction des spectateurs pour les amener à réfléchir face aux images que leur renvoie ce miroir qu’est la pièce avec ses éléments signifiants que sont la parole, les silences, les masques, les chants, les pantomimes, le décor, les accessoires, les lumières et le corps en mouvement des comédiens, ensemble dont l’articulation relève d’un choix esthétique… Les personnages n’existent pas en tant que tels : ils n’ont pas d’épaisseur psychologique ; ils sont là pour re-présenter les aberrations d’une société, la nôtre en particulier, et les menaces qui la visent. D’ailleurs la pièce se termine par l’avancée des comédiens vers le public qu’ils interpellent et c’est alors comme une porte ouverte sur le débat qui est la continuation du discours théâtral, ce qui d’ailleurs allonge d’autant la durée de la pièce.

Poulbwa ek bwabwa: c’est une question un peu bwabwa, mais pourrais-tu expliciter ce terme de bwabwa?

Le bwabwa dans notre culture est, entre autres, l’équivalent du pantin, de la marionnette occidentale mais parfois nos bwabwa sont d’une telle réussite que leurs manipulateurs n’ont même plus besoin d’en actionner les ficelles… Ils (et elles) se meuvent tous seuls, programmés qu’ils ont été en amont.

Et les Poulwa, c’est qui?

Ce sont ceux et celles qui, venus en particulier d’outre-atlantique, s’installent dans notre pays, occupent des espaces et fonctions stratégiques, créent de véritables ghettos, pèsent de plus en plus du poids de leurs votes lors de nos rendez-vous électoraux… Tout le monde en parle en chuchotant. Avec Poulbwa ek Bwabwa, je prends la responsabilité de le dire à haute voix non pas tant pour donner des solutions toutes faites, mais pour qu’avant qu’il ne soit trop tard, la question cesse d’être taboue pour devenir l’objet d’un débat libérée de toute autocensure.

D’accord! Mais ceux auxquels tu fais allusion dans ta pièce, ils ont pour eux la loi. Ne crains-tu pas d’être accusé de racisme, de xénophobie?

Racisme et xénophobie sont en effet les armes de destruction massives brandies contre ceux qui abordent le problème de la nouvelle colonisation de peuplement en cours dans notre pays… En ce qui me concerne, je n’ai pas d’état d’âme face à ces accusations calomnieuses. Ceux qui me connaissent savent que ma conscience est hors de portée de ces maladies honteuses que sont le racisme et la xénophobie: je ne mange pas de ce pain mais je me nourris des sentiments vivifiants du patriotisme que génère la situation départementalo–coloniale actuelle sévissant en Martinique. Demain, quand aura sonnée l’heure de la fin du système qui nous détruit à petits feux, il sera sans doute temps de tempérer ce légitime sentiment patriotique… Ceux et celles que j’appelle les poulbwa ont aujourd’hui pour eux la légalité, mais les privilèges dont ils jouissent sont illégitimes.

Tu utilises dans Poulbwa ek Bwabwa le créole et surtout le français, pourquoi?

A l’inverse d’une pièce comme Agoulouland (mise scène par Bérard Bourdon du Poutji I Pa Téyat et jouée, l’an dernier, une douzaine de fois à Fort-de-France et dans plusieurs communes) où l’emploi de la langue créole est majoritaire, l’usage du français est prédominant dans Poulbwa ek Bwabwa. Il n’aurait guère été crédible de faire les personnages «métropolitains» chevilles ouvrières du système, parler créole. Toutefois, les répliques en créole du métafè, bien que minoritaires, sont d’une grande portée symbolique… J’ai en projet d’écrire une pièce dont la thématique sera entièrement développée en langue créole.

A quand une mise en scène de Poulbwa ek Bwabwa?

Cela ne dépend pas de moi. Poulbwa ek Bwabwa, publié par K.Editions avec une magnifique illustration en couverture, est disponible en librairie. En attendant qu’une troupe de théâtre parvienne à réunir les conditions permettant une mise en scène, des lectures d’extraits sont envisagées.