| AYITI Haïtiens aujourd'hui Magazine, Mai 2006 Pour le moment il n'y a pas de copie imprimé, |

|||||||||||||

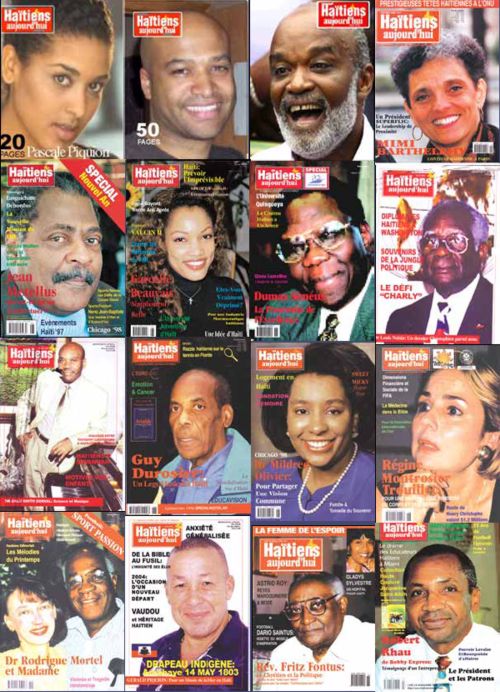

COUVERTUREPascale PiquionPascale Piquion est une jeune et charmante haïtienne que la presse en Guyane anglaise, notamment the Guyana Media Critic, présente chaleureusement ces jours-ci comme la nouvelle coqueluche de ce pays où elle est en train de tourner un film. Dans les longues interviews qu’elle accorde, Pascale dit combien elle est passionnée de ce qu’elle fait comme actrice. Il n’y a pas longtemps qu’elle a laissé Washington où vivent encore ses parents Lissa et Yves Piquion, pour s’établir à New York. Et elle s’estime chanceuse d’avoir déjà décroché deux contrats de tournage. |

|||||||||||||

EditorialDes idées et des hommes

L’essentiel est un nouveau démarrage de ce pays. Il n’y a ni grand discours ni palabres pour arriver à l’essentiel. D’ailleurs, “ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément”. Le dicton est connu. S’il faut donc un nouveau départ, de nouvelles déterminations, un nouvel enthousiasme, bref... “du nouveau”, à l’échelle nationale, il faut au minimum deux choses, et même au bout du compte une troisième que nous verrons plus tard. Il nous faut d’abord des idées et des hommes. Pour les idées, nous aurions tendances à dire comme les autres: “Nous n’avons pas de pétrole, mais nous avons des idées”. C’est faux. Nous en avons très peu. Et la preuve est là, toute récente, avec une campagne électorale sèche, sans thème particulier, sans contraste, vide et... sans idée. Ceux qui ailleurs disaient ne pas avoir du pétrole, mais des idées, disaient faux. Eux aussi. Ils n’avaient pas grand-chose, et Jean-François Revel (mort ce samedi 29 Avril à Paris) le démontrait, on s’en souvient, dans son “Ni Marx, Ni Jésus”. Car, il faut disposer de centres de production des idées, pour en avoir. Il faut des universités, des centres de réflexion, des publications nombreuses et spécialisées pour avoir des idées. Pour les faire circuler dans la société. Pour que chaque citoyen, chaque fonctionnaire, chaque agent public soit un promoteur de modernité et de relèvement du niveau de vie. Ce n’est pas par hasard, qu’il y a des “think tanks” dans les quelques rares pays les plus avancés de ce globe. Il y en a aussi dans quelques rares organisations politiques. Et il nous est indispensable d’en avoir pour créer du nouveau. Maintenant, qu’en est-il des hommes? Cette fois, on nous dira qu’on n’en a pas. Et l’on pourra illustrer avec mille “pages retrouvées” que la pâte humaine dont on se plaignait dans les publications du 19ème siècle, est encore pire aujourd’hui. Là où l’on croyait retrouver un homme, on ne trouve qu’un animal humain. Malhonnête, menteur, voleur... et tout le reste. Comme s’il fallait attendre qu’on ait des hommes impeccables, fraichement sortis “du royaume de Dieu”, pour ne pas dire “des cuisses de Jupiter”, pour entamer ce qui ne peut plus attendre dans la société, au service de la collectivité. A écouter les commentaires, il faudrait raser ce coin de terre, exterminer de cette île tous ceux qui y ont occupé une quelconque fonction publique et réintroduire ici des “hommes nouveaux”, d’immaculée conception, pour refaire le tissu politique de la République d’Haïti. Il faudrait aussi, soit dit en passant, des hommes “qui écrivent bien le français, qui ne boivent pas, ne fument pas, ne fréquentent pas les femmes et n’ont jamais fait du mal à personne”. C’est avec ces gens-là qu’il faut refaire la politique en Haïti. Que dis-je? Qu’il faut établir pour de bon la démocratie en Haïti. Attention! Soyons sérieux. Pour parler comme le professeur. Il nous faut des idées, et il nous faut “des hommes responsables”. Des idées, pour améliorer la vie en Haïti, on en trouvera dans tous les rapports d’Institutions internationales aujourd’hui. Des hommes responsables, ou des hommes et des femmes qualifiés et responsabilisés, on en a, peu soient-ils, en Haïti et en dehors d’Haïti. Et puisqu’aucun Président de la République ne peut être contraint de travailler avec qui ne veut pas collaborer avec lui, il faudra compter sur ceux qui sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes pour améliorer la vie de 10 millions d’hommes sur 27'000 Km2. En dernier lieu, après les idées et les hommes, ce dont parle Machiavel et qui est une composante impondérable de la réussite politique, composante avec laquelle il faut toujours compter: c’est la chance. Chance de conjonctures internationales et nationales favorables à un nouveau démarrage de ce pays. Bonne lecture et à bientot. Pour le moment il n'y a pas de copie imprimé, IMMIGRATIONNous sommes tous concernés

Au moment où un nouveau gouvernement s’installe à Port-auprince, une vague d’anti-haïtianisme se déploie délibérément autour de la République d’Haïti, notamment dans la Caraïbe. “Délibérément” et “antihaitianisme”, sont des termes forts, mais on a comme l’impression que c’est de quoi il s’agit. Au moment où la question haïtienne est en débat dans la Caraïbe et notamment en Grenade, nos voisins proches, autant la République Dominicaine que les Bahamas, renforcent leurs dispositifs de protection contre l’immigration illégale pour s’en prendre en particulier aux communautés haïtiennes établies chez eux. Ces récents mois, au lendemain des élections en Haïti et même après la visite du président élu haïtien en République Dominicaine, plus de trois mille déclarés illégaux haïtiens ont été déportés de la république voisine. Les organisations humanitaires autant que le gouvernement haïtien lui-même n’ont pu rien faire à cet égard et l’impression générale, disons-nous, c’est que cette rigueur intervient comme pour placer la balle du côté haïtien. Tout le monde sait, en Haïti

comme ailleurs, que l’émigration

haïtienne, dans la Caraïbe et vers le

nord, est essentiellement liée à la

situation générale dans le pays. Aucun

gouvernement haïtien ne saurait fermer

les yeux sur cet état de fait. Car il faut

dans l’immédiat retenir sur leur

territoire les haïtiens et leur permettre

de mener chez eux une existence

décente. Ceux qui par malheur ont dû

émigrer dans les îles voisines, dans les

Bahamas, à Turk and Caicos et

jusqu’en Guyane, mènent, on le sait,

une existence misérable qui ne peut

laisser indifférent aucun citoyen

haïtien. Récemmement encore, la

presse américaine soulignait les

tracasseries des communautés

haïtiennes dans les Bahamas où bon

nombre d’entre elles vivent dans des

bidonvilles et sont souvent des victimes Il est inutile, à ce propos, de mentionner la République Dominicaine. Le problème y est crucial avec des assassinats réguliers d’haïtiens, des trafics ouverts de passeurs par-delà la frontière, des abus cruels et inhumains à l’encontre d’inoffensifs haïtiens. Et tout ceci se poursuit, on dirait dans l’impunité totale ou plutôt dans l’indifférence des instances étatiques. Il est évident qu’on ne va pas demander à l’Etat haïtien de déclarer la guerre à l’Etat voisin. On ne va pas non plus arrêter le flot de marchandises qui arrive en Haïti de la République Dominicaine parce que des trafiquants ont suffoqué une dizaine de travailleurs haïtiens. Mais, il faut que les choses changent et pour cela il faut qu’il y ait des réactions. Certainement, il faut ouvrir de nouveaux canaux de dialogue et de négociation. Il faut que des instances universitaires, humanitaires, religieuses interviennent des deux cotés de la frontière. Il faut qu’on en parle dans les journaux en Haïti, il faut des colloques sur la question à la radio, dans les universités, sans rechercher une issue immédiate, une décision politique instantannée. Mais il faut que la question soit d’actualité en Haïti même, pendant que les communautés haïtiennes en République Dominicaine, aux Bahamas, à Turk and Caicos, en Guyane, aux Etats-Unis et ailleurs sont menacées. Ce n’est pas la seule affaire du gouvernement haïtien. Il faut que des professeurs d’Universités, des associations de professionnels, de commerçants ou d’industriels élèvent la voix et que les voisins sachent que les Haïtiens de toutes les classes sociales sont concernés par le sort réservé aux autres haitiens pauvres et illétrés établis en terres étrangères. Il n’y a pas de doute qu’une fois que les choses se seront améliorées au pays, non seulement les Haïtiens n’émigreront pas autant, mais beaucoup d’entre eux seront heureux de rentrer en Haïti. Ce que les responsables politiques haïtiens ont en main comme solution aux problèmes de l’émigration haïtienne dans la Caraïbe et ailleurs, c’est précisément l’amélioration des conditions de vie dans le pays pour que les enfants d’Haïti restent en Haïti. Et... fièrement.

|

|||||||||||||

| |

| |