| |

| Dans le cadre de

Lire en Fête 2003 |

| « La route des épices » |

16, 17, 18 Octobre 2003 |

| Colloque littéraire et culturel organisé par l'Association LIVRES EN L'ÎLE La manifestation «Lire

en fête» a connu un franc succès en Guadeloupe

cette année. Sous l’impulsion de l’association

«Livres en îles» et de sa dynamique présidente

Ghislaine Nanga, l’Inde créole a été

fêtée au travers des ouvrages d'écrivains

et chercheurs guadeloupéens, martiniquais, mauriciens et

français. |

|

||||||||

| Tout a commencé avec une puja (cérémonie hindoue) au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre sous la houlette du pouçari (prêtre) Jocelyn Nagapin, par ailleurs auteur, avec Max Sulty, d’un magnifique ouvrage intitulé «La migration de l’hindouisme aux Antilles françaises ». Accompagné de son épouse et de ses deux fils, Jocelyn Nagapin s’est livré à une cérémonie très digne devant un parterre d’environ deux-cent personnes dont, curieusement, une majorité de non-Indiens. Les auteurs invités à la manifestation - Camille Moutoussamy et Raphaël Confiant (Martinique), Nathacha Appanah-Mouriquand (île Maurice), Jean Benoist (France) - furent conviés à rejoindre l’autel où se déroulait la cérémonie pour recevoir une bénédiction de lumière.

Puis, pendant une heure et demi, l’animateur Jean-Samuel Sahaï, angliciste distingué et militant de l’indianité créole, a interrogé les auteurs sur leurs différents ouvrages. Par chance pour les organisateurs de «La Route des épices», la Mauricienne Nathacha Appanah-Mouriquand venait de se voir attribuer le matin même à Paris le Prix RFO. Cette dernière a séduit le public par sa modestie et surtout par le fait qu’elle opposa la situation mauricienne où les Indiens dominent et sont ultra-majoritaires à celles des îles créoles d’Amérique où la situation semble inversée quoique moins tendue. L’anthropologue français Jean Benoist, grand connaisseur du monde créole et spécialiste de l’hindouisme créole, y présenta un film qu’il avait tourné en 1958 (il y a 45 ans donc) sur une habitation de Basse-Pointe à la Martinique. Ce fut un grand moment d’émotion. On y mesure à quel point la culture indienne et le culte hindou étaient puissants à cette époque et comment avec des bouts de ficelles, les descendants des engagés de 1853 s’acharnèrent à les préserver. Ce film, techniquement parfait et en couleurs, assorti d’un très beau commentaire de Jean Benoist, gagnerait à être numérisé et versé aux archives sonores de la Bibliothèque Schœlcher de la Martinique. Actuellement en 16mm, il risque, en effet, de s’abimer, voire de s’effacer. Le lendemain, c’est l’Habitation Néron, en plein cœur du pays cannier, au Moule, qui reçut les auteurs. Ces derniers s’adressèrent à plusieurs classes dont les élèves étaient sortis gagnants d’un défi-lecture organisé sur l’ensemble de la Guadeloupe par «Livres en îles». Camille Moutoussamy et ses collègues remirent des chèques-lectures aux élèves dont l’enthousiasme faisait plaisir à voir. Le soir, un nouveau débat était organisé avec les auteurs en présence du député-maire du Moule, Mme Louis-Carabin et d’un public là encore majoritairement non-Indien alors que la région du Moule comporte environ 30% de population indienne. Un vif débat opposa le public à différents auteurs autour des questions comme la dénomination des Guadeloupéens d’origine indienne: «indo-guadeloupéens», «Guadeloupéens d’origine indienne», «Créoles d’ascendance indienne» etc…, cela toujours sous la houlette d’un Jean-Samuel Sahaï très en forme ce soir-là. Camille Moutoussamy expliqua sa démarche littéraire exposée dans son récit «ECLATS D’INDE», démarche qui consiste à laisser un témoignage de la vie indienne sur l’habitation au milieu des années 50 du siècle dernier en agrémentant son texte de mots tamouls et créoles. L’auteur rappela qu’il était né sur la même habitation qu’Aimé Césaire, à Basse-Pointe, l’Habitation Eyma et révéla qu’il y avait des Indiens dans l’ascendance maternelle du chantre de la Négritude. Quant à Raphaël Confiant, dans son «BARBARE ENCHANTE», il expliqua comment le peintre Paul Gauguin fut amené à rencontrer l’Inde sur l’habitation Anse Turin, au Carbet, par la fréquentation des coupeurs de canne indiens qui y vivaient en 1887. Nombre de ses œuvres picturales portent la trace de cette influence, notamment une étonnante version d’Adam et Eve au paradis où ces deux personnages sont vêtus à l’Indienne. Après des séances de signatures dans des librairies de Pointe-à-Pitre et du Moule, nos auteurs se retrouvèrent une dernière fois à l'Habitation Néron, plantation de 90 hectares dont la distillerie est en ruines et dont le Conseil Général a racheté une dizaine d’hectares. Sur ce lieu, des centaines de familles indiennes vécurent, travaillèrent et moururent, tout cela dans la plus parfaite indifférence. «La Route des épices» fut l’occasion de leur rendre un hommage. GHISLAINE NANGA, COMBATTANTE DU LIVRE

Directrice artistique et culturelle de l'Association «Livres en île» qui organise chaque année le Salon du Livre de la Guadeloupe, Ghislaine Nanga, Guadeloupéenne d’ascendance à moitié camerounaise, est une battante. Toujours un large sourire aux lèvres, elle sut mener d’une main de maître la manifestation «La Route des Epice» malgré la défection, à la dernière minute, d’un poète surinamien, d’origine indienne, très attendu. Son enthousiasme toujours contagieux et sa discrétion encouragea les auteurs invités à aller au devant du public et à expliquer le bien-fondé de leur démarche littéraire. Sur un sujet sensible - «la place de l’indianité dans la société et la culture guadeloupéenne» - elle sut toujours trouver le ton juste et parer aux dérives identitaristes et nombrilistes. Toujours, en effet, fut proclamé le caractère pluriel, créole pour tout dire, du peuple guadeloupéen. Ne s’accordant guère de repos, Ghislaine Nanga a déjà en tête le prochain Salon du Livre de la Guadeloupe qui aura lieu en mars 2004.

|

|

|

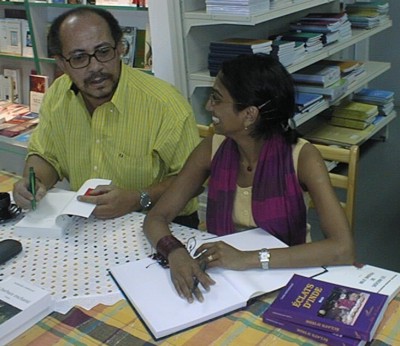

R. Confiant (Martinique), Nathacha A.-Mouriquand (île

Maurice). |

«La Guadeloupe m’a porté chance! Je ne l’oublierai jamais » déclara la jeune écrivaine mauricienne Nathacha Appanah-Mouriquand à l’annonce que le Prix RFO venait de lui être attribué. Son roman - «Les Rochers de la poudre d’or» publiés aux éditions Gallimard dans la collection «Monde noir» - raconte l’émigration à l’île Maurice à la fin du XIXe siècle de travailleurs sous contrat indiens.

Elle évoque la misère qui les chassa de leur pays, la duplicité des colonialistes anglais, la difficultueuse acclimatation à l’île Maurice et finalement l’attachement de ces déplacés à leur nouvelle terre qu’ils avaient contribuer à redresser en travaillant dans les champs de canne à sucre en remplacement des Noirs récemment libérés de l’esclavage. Son écriture précise, presque sèche, sans fioritures convient parfaitement à son propos qui n’est pas d’émouvoir mais de donner à lire les linéaments d’une aventure au cours de laquelle beaucoup perdirent la vie ou durent s’en forger une nouvelle.

|

| L'écrivain célèbre Raphaël Confiant est reçu avec fierté par les élèves en Seconde MRH2 de M. Jean S. Sahaï, professeur d'anglais, au Lycée International d'Hôtellerie et de Tourisme Archipel Guadeloupe, au Gosier. |

LIRE EN FETE 2003

«La Route des Epices»

PROGRAMME

Interview de Nathacha Appanah-Mouriquand sur le site Indes Réunionnaises.

|

| Les élèves de BTS du Lycée d'Hôtellerie se sont dévouées. |